1865年,一位清瘦而落拓的书生离开嘉兴,囊琴挟笔来到东海之滨,与台州结下了不解之缘。

这位书生便是与虚谷、任伯年、吴昌硕并称中国海派书画“海上四杰”的蒲华。他还有另一个广为人知的外号——“蒲邋遢”。

出生于嘉兴、扬名于上海,而台州却是蒲华的第二故乡。他在台州居留来往长达三十年,从一名地方画家逐渐成长为海派先驱。

这段时间,“蒲邋遢 不邋遢”——蒲华缘结台州160周年纪念展,正在台州市博物馆展出,将持续至10月10日。让我们跟着展览,一起走近这位独具魅力的“蒲邋遢”。

富于笔墨穷于命

“富于笔墨穷于命”,这是蒲华的老友吴昌硕对他一生的评价。

蒲华出生寒门,天资聪颖。22岁时,蒲华中了秀才,娶了妻子。然而,之后他多次乡试不中。当时的太平天国运动,又将富庶的江南毁于一旦。家园破碎之际,相伴十年的妻子又离开人世。

1865年,34岁的蒲华来到台州,给人当幕僚,辗转多地任职。

蒲华为人坦诚,诗书画俱精,爱喝酒、爱弹琴,在温岭、临海、椒江、黄岩、天台等地,工作之余,结交了许多好友,很快就融入到了当地的文人圈子里。

榜眼喻长霖、进士王咏霓、举人王玫伯、学者陈桂舟等台州文人士绅,都曾与他往来。他们诗歌画咏,唱和酬答,兴之所至酣然忘忧。

此后30年,蒲华一直在台州居留,虽然不时到甬、杭、嘉、沪一带出游,但每年都会回到台州。

临海市博物馆曾于2022年举办《蒲华与他的台州师友们》主题展览。在临海市博物馆馆长陈引奭看来,蒲华离开家乡外出游历,标志着他“彻底放下了功名利禄、世俗偏见,徜徉于自然笔墨之境”。

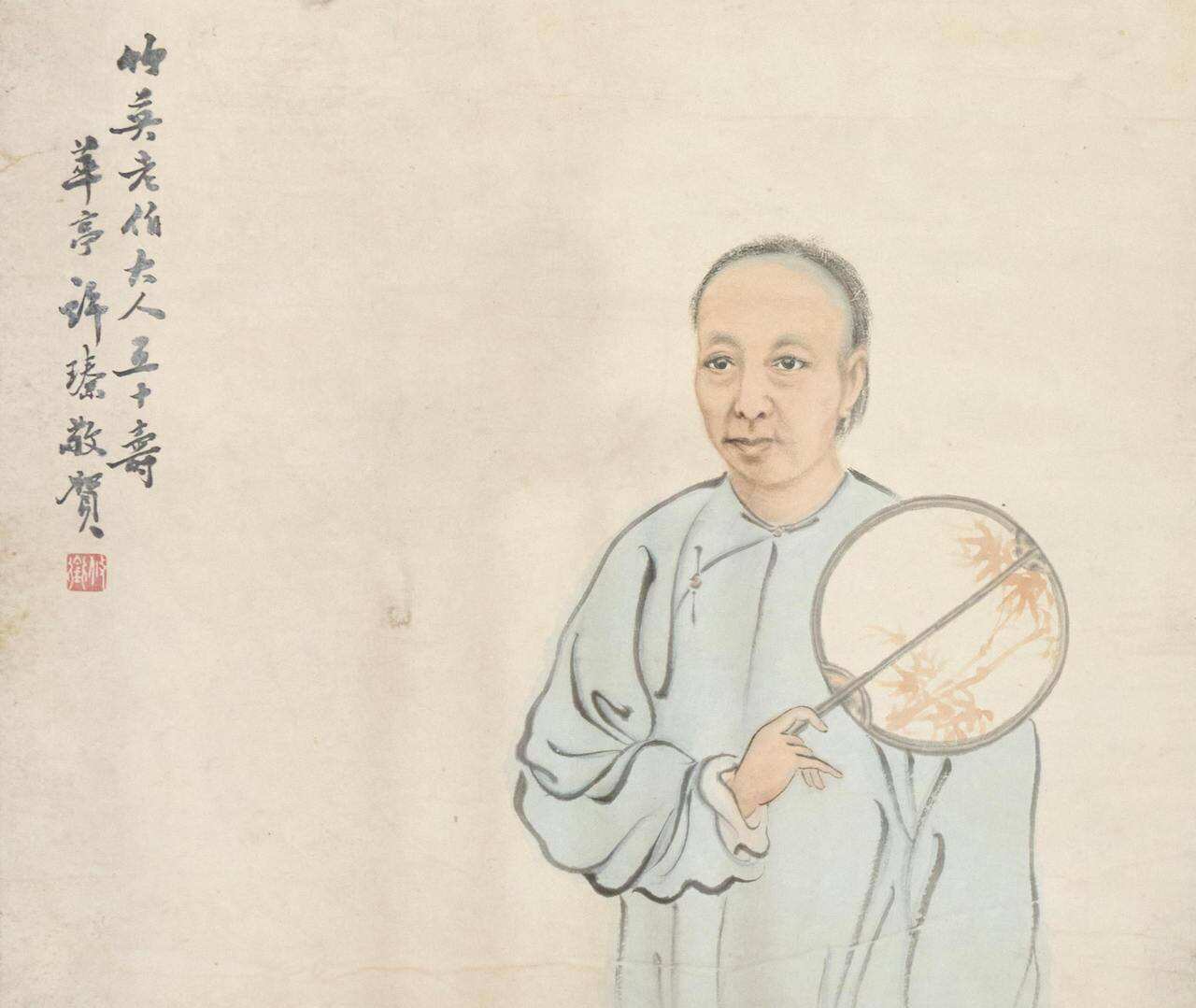

蒲华画像

天性自由的蒲华,在台州只当了两年幕僚,此后便一直以卖画为生,过着清贫的日子。他典当棉袄换墨,有墨纸就画,有时还画在糊窗纸上,乡邻们要画也是有求必应。

蒲华研究者蒋文韵曾经到台州各地寻访与蒲华有交集或关联的人士,记录了蒲华的诸多逸事。据他记载,有一次,蒲华卖画到农村,老农尊重他供他食宿,他当场挥毫作画回赠,还踩着板凳亲自裱糊,拜谢而去。

正因为这种洒脱磊落、超然物欲的生活态度和不拘小节、随性而为的行事作风,蒲华也被台州乡邻昵称为“蒲邋遢”。

这种行事作风,一直贯穿着蒲华的一生。即使后来侨居上海,名声大震,蒲华依然不惜笔墨,有求必应,有纸便画,而且出手迅捷。

蒋文韵还记载了一件逸事,1904年,曾经资助过蒲华食宿、替他医病的台州竹斋和尚,时隔30多年后去上海看他。蒲华认出老友后,失声高呼,执手引之入室,留之月余,待若上宾,离别时还赠送书画和路费,依依惜别。

“其襟怀之洒落,逾恒人也如斯。”吴昌硕曾这样评价蒲华。

晚年的蒲华,鳏居孤独,生活凄凉。有一天醉酒入睡后,他的假牙脱落,堵住了气管。一代大家,就这样告别了人世。

豪横人间笔一枝

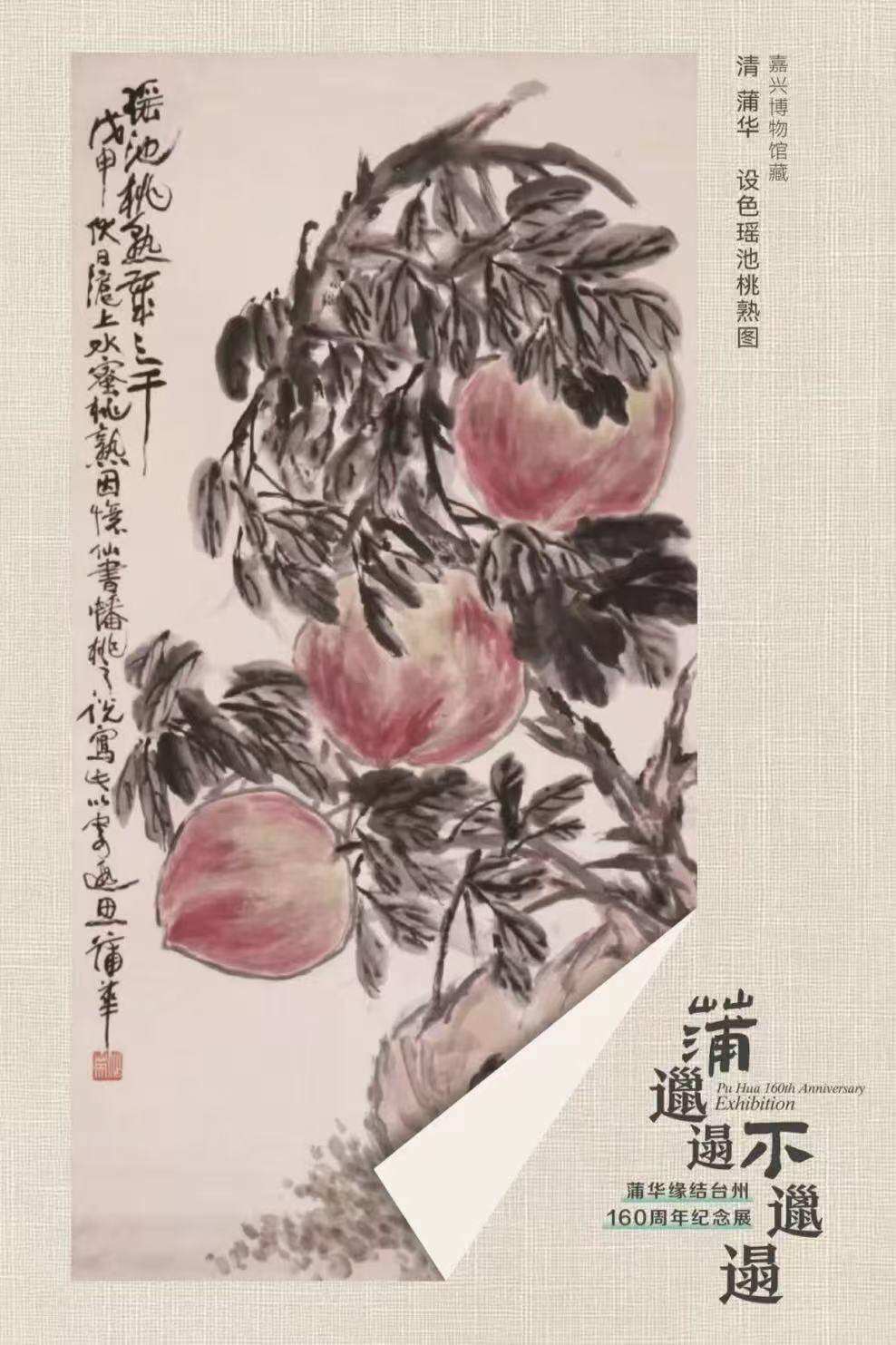

与生活上的随性不羁相对应的,是蒲华在艺术上的执着与坚守。蒲华擅长花卉和山水,以水墨淋漓的大写意见长,尤其精于画墨竹,时称“蒲竹”。

从青年、中年到老年,蒲华一直博采众长,不断精进自己的技艺,既取法于米芾、黄公望、石涛、徐渭、八大山人等传统书画名家,也向地方画家虚心学习。

初到太平(今台州温岭)时,蒲华见到台州画家林蓝的遗作《风雨墨竹图》,惊呼“此非画竹、乃画魂也!”,倾拜绝倒。蒲华自称还学习过台州画家傅濂的画竹技法,“画竹自云学天台傅啸生”。

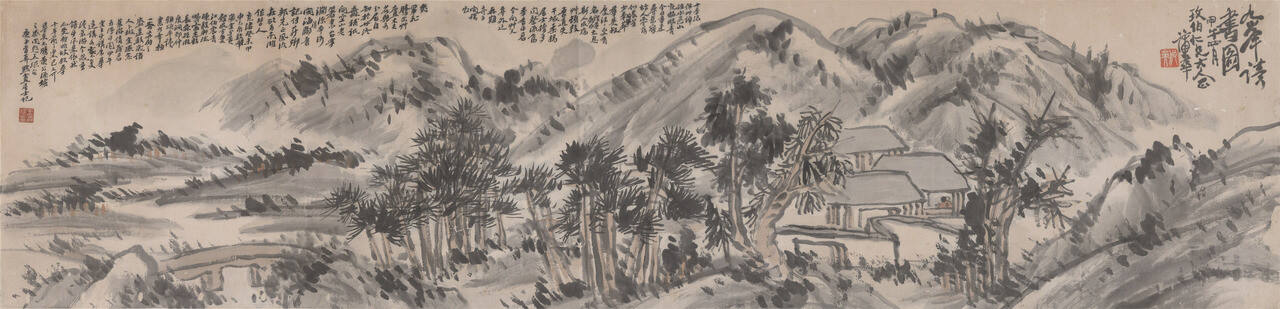

蒲华《九峰读书图》

陈引奭说,蒲华的绘画作品,到台州后才逐渐走向成熟。台州山水崎崛,翠竹丛生,民风豪爽,催生蒲华进入艺术创造的喷发期。目前已发现的蒲华存世作品,都是1864年之后的。

中晚年后,蒲华的画作更为豪放恣肆,进入自由的境界,艺术造诣誉满画界。在以尊古摹古为主流的晚清画坛,蒲华大胆突破,将诗书画熔铸一炉,纵横淋漓而生机勃然,形成了鲜明独特的个人风格,最终登上海派艺术的巅峰。

潘天寿曾评价他:“笔墨纵横,气魄雄浑,开海派新境。”

近现代中国画宗师黄宾虹,则称其为“海派第一人”,评价道:“用画花卉的笔法画山水,山石树木以长线条出之,皴擦寥寥几笔,点苔浓浓淡淡、粗粗细细、大大小小,使整个画面全局贯通,富有节奏感又气韵生动。”

吴昌硕临死前更是谆谆告诫儿子,家藏蒲华作品,千万不要轻易处置。

“蒲华具有超然拔俗的艺术修养,是诗书画的全才,这尤为难能可贵。”研究蒲华逾60年并出版了多本蒲华专著的资深文博专家王及说,蒲华是传统的文人画家,尤其擅长草书,他“以书入画”“笔由书出”,画作具有很浓的书写意味,如写书法般流利酣畅。他对书极自负,称自己是书家画。

书法家沙孟海曾评价蒲华:“其书融碑学金石气于帖学,开‘碑帖合一’之风。”清末学者沈汝瑾评价蒲华书法“狂草如龙蛇,神仙笔也”。

蒲华还擅长写诗,题画诗更是信手拈来,著有诗稿《芙蓉庵燹余草》。当时一名叫作星湖逸史穆安的人,读到蒲华的诗稿后,不禁赞叹道“几经兵燹叹何之,豪横人间笔一枝”。

蒲华曾说:“落笔之际,忘却天,忘却地,更要忘却自己,才能成为画中人”。

“对于以卖画为生的蒲华来说,创作即是生活,生活即是创作。”王及说,蒲华凭借着手里的一枝笔,行走四方,挥洒才情,纵横人间八十余载,也将自己的一生都画进了作品里。

死后精神留墨竹

台州博物馆一楼展厅,“蒲邋遢不邋遢”——蒲华缘结台州160周年纪念展内,来自省内十余家文博单位的50多件藏品,静静讲述着蒲华的生平故事。

蒲华给黄岩举人王玫伯绘制的《九峰读书图》,蒲华与吴昌硕共同创作的《岁寒交图》等作品一一在列;被蒲华惊为神作的林蓝遗作《风雨墨竹图》和蒲华自己创作的墨竹图,比邻而设;现场还搭设了多媒体装置,用投影的方式,一笔笔还原蒲华墨竹图的创作过程。

台州博物馆通过多媒体投影装置还原蒲华墨竹图创作过程

“我们打破只展示作品的传统书画展模式,希望不懂书画的普通市民,也能有所收获。”台州市博物馆展览陈列部主任项超英说,这场展览以蒲华“邋遢”的外表与“不邋遢”的艺术灵魂为线索,通过“见人见画见精神”的立体叙事,为市民打造一场“可看可玩可思”的沉浸式艺术之旅。“希望蒲华为人和作品中体现的反内耗、反焦虑等特性,能给当下焦虑急躁的人们,一些启发和警醒。”她说。

台州市收藏文化研究会秘书长牟振彬说,蒲华虽然时运不济、生活潦草,但在他的书画诗文里,却看不出悲愤和抑郁的情绪。“这说明,蒲华生前已经做到了精神自洽,他的内心是充实、愉悦的。这无疑也是一种人生的成功。”

牟振彬说,蒲华在台州居留之久,接触之广,惠人之多,影响之深,让台州人对他怀有一种特殊的亲切感。随着时间的流逝,蒲华的人格魅力反而愈加凸显。在台州,研究蒲华的学者前后相继,蒲华作品收藏也成为当地一种独特的文化现象。

越来越多的人们,开始重新审视蒲华的价值。近年来,在嘉兴、台州、上海等地,有关蒲华的展览、研讨等活动不断。

蒲华的家乡嘉兴,建立了纪念蒲华的嘉兴美术馆(嘉兴市蒲华美术馆、嘉兴画院),里面专设场馆,介绍蒲华的生平与艺术成就,展陈蒲华的书籍、画册等作品。在蒲华诞辰190周年之际,嘉兴还专门举办了蒲华书画艺术研讨会。

“在‘海上四杰’里,蒲华是最被低估的一位。”嘉兴美术馆(嘉兴市蒲华美术馆、嘉兴画院)副馆长仲中晓说,嘉兴将定期举办蒲华研讨会,并推动建设蒲华纪念园,切实挖掘提升蒲华书画艺术的社会影响力,让蒲华艺术在新时代焕发出新的精神力量。

“死后精神留墨竹,生前知己许寒梅。”这句蒲华赞美画家吴镇的诗,也成了评价他自己的最好写照。

【蒲华】

蒲华(1832年——1911年),原名成,字作英,号胥山野史、种竹道人。浙江嘉兴人。与虚谷、任伯年、吴昌硕并称“海上四杰”,为清末海上画派先驱之一。

(本文图片由台州博物馆提供)

看台州新闻,关注浙江在线台州频道微信

凡注有 "浙江在线台州频道" 或电头为 "浙江在线台州频道" 的稿件,均为 浙江在线台州频道独家 版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为 "浙江在线台州频道" ,并保留 "浙江在线台州频道" 的电头。投稿邮箱:1056292011@qq.com