近日,天台县石梁镇双溪村,汪巧芬估准时间出门,走向自家田地。道路两旁,田畦层叠,高山蔬菜与茶树相邻分布、错落有致。

“村里家家户户都种植天台山云雾茶,都采用茶蔬套种模式。蔬菜能为土壤提供天然养分,减少茶树的施肥量。”汪巧芬说。

行至她家田地,一亩多的地里,茶树是这里的主角,整齐成行,边角点缀着蔬菜。过去,茶树与蔬菜的位置却相反。“以前茶叶卖不完,舍不得用好地种茶树。”汪巧芬说,“自从村里兜底收购茶叶,不愁卖了,我们才有信心种茶树。”

这片土地的变迁,正是天台山云雾茶焕发新生的证明。从千年产茶史到产业蓬勃,天台将云雾茶变成带富一方的“金叶子”。

党的二十届四中全会提出,要提升农业综合生产能力和质量效益,提高强农惠农富农政策效能。

这一政策导向与天台茶产业发展路径高度契合。截至目前,天台茶园总面积达10.3万亩,总产量超3100吨,全产业链产值突破10亿元,涉茶从业人员达3万余人。

村集体兜底,村民钱袋鼓起来

“秋冬季节是天台山云雾茶的生长期,没有病虫害,也不长杂草。”眼下,69岁的许碧芳偶尔会去地里看看茶树的生长状态。

许碧芳是土生土长的双溪村村民,家中祖祖辈辈以种植天台山云雾茶为业。30多年前,许碧芳跟着父母学习种茶技艺。

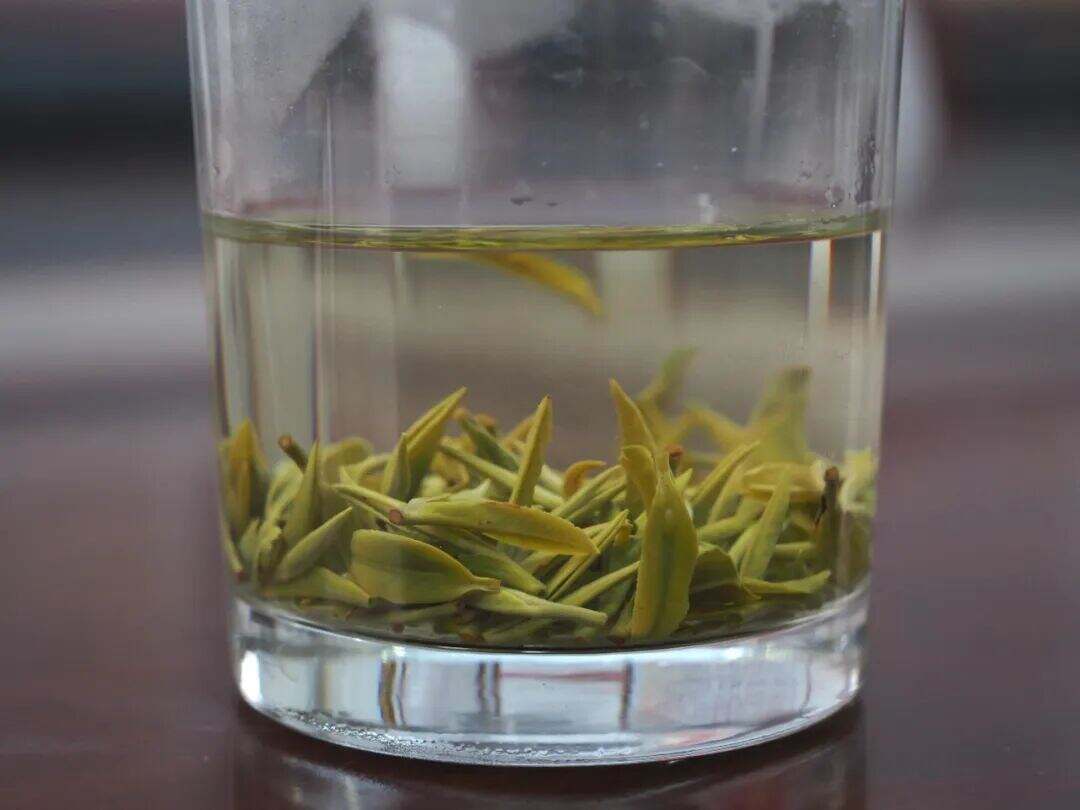

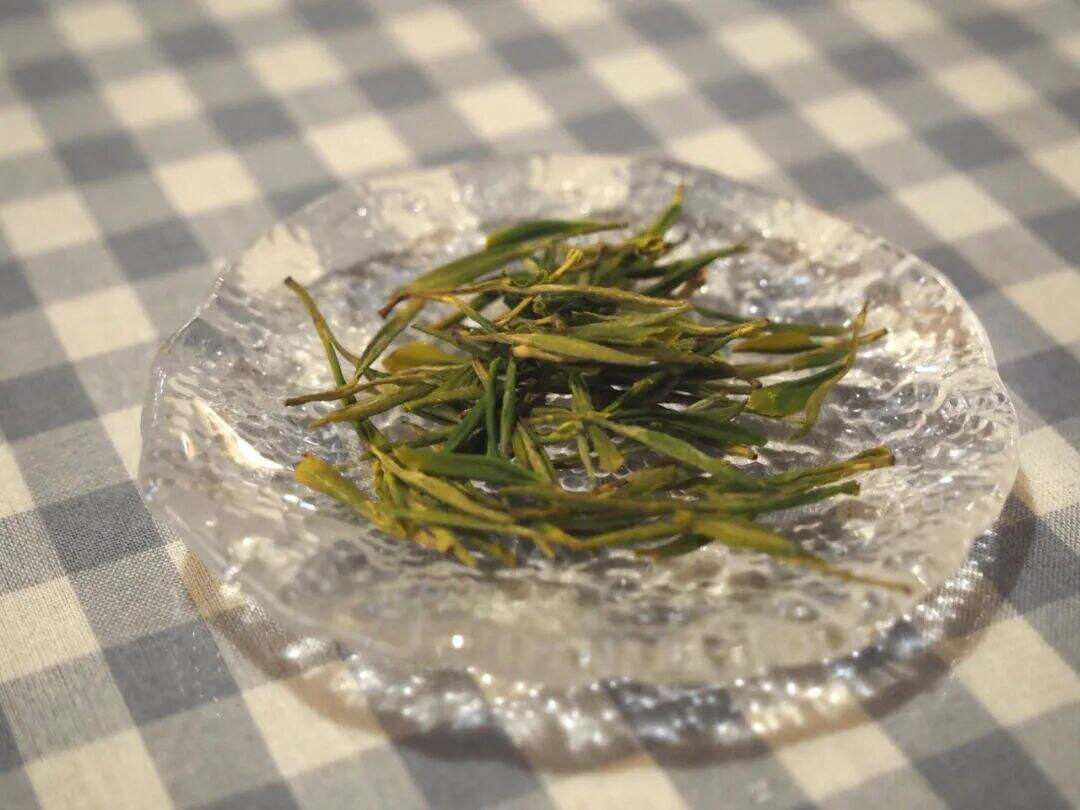

双溪村地处天台山深处,海拔高709米,气候夏凉冬寒。当地所产的云雾茶生长周期缓慢,直至清明节后五天,方有头采茶可供采摘。

“双溪村是天台山云雾茶的核心产区,茶叶品质没得说,销路却是个大问题。”许碧芳说,过去,许多商贩只收购清明节前采摘的春茶,对后续的云雾茶鲜少问津。即便有商贩来村里收购茶叶,收购量也很少。

不甘心的许碧芳,总是一次次挑着茶叶,来到石梁镇寻找茶叶加工厂,推销自家茶叶。然而,即便如此奔走,家里的茶叶也卖不完,忙碌一年只赚4000多元。她只能将剩下的茶叶囤在家中,或赠予亲友。

2021年年初,双溪村成立天台县石梁镇双溪村股份经济合作社(以下简称“经济合作社”),收购“双溪鳞甲”茶叶品牌,作为云雾茶的共用品牌。

“2021年4月,村里宣布,经济合作社负责兜底收购云雾茶,大家只管摘茶叶卖茶叶,不用操心销路。”原先,许碧芳担心承诺难以兑现,但看到村两委班子外出拓展销路、购置炒茶设备后,渐渐有了信心。

“我们不光坚持兜底收购,统一包装出售,还定下了保护价,每斤茶叶比市场价高30元到40元,防止商贩压价、村民吃亏。”双溪村党支部书记吴志力说,今年合作社以每斤180元的价格收购头批茶叶。

今年采茶季,许碧芳一早便到地里采摘。“从4月初摘到5月中旬,每天能摘两斤青茶。”许碧芳说,算下来,今年光卖茶叶就赚了1万多元。

如今,双溪村的天台山云雾茶种植面积达1000亩,产值400多万元。茶叶收入占村民总收入的65%,成为当地不折不扣的支柱产业。

茶企入山,村民端上“铁饭碗”

11月20日清晨,天台县平桥镇紫云村村民王行茂踩着薄雾,走向连绵起伏的茶园,为黄茶茶树施肥。

“靠着这片茶园,我们有了稳定收入。”76岁的王行茂说,过去,村里的年轻人都外出打工,老人只能留在家里,靠种地勉强自给自足。

王行茂家里有两亩土地,种过小麦、水稻和玉米等粮食作物。寒来暑往,他一门心思扑在地里,时时要操心庄稼收成。

2012年10月,浙江紫凝黄茶有限公司(以下简称“紫凝黄茶公司”)负责人王泳来到紫凝山,计划租赁1200亩土地,种植天台山云雾茶中的“中黄一号”黄茶品种。

此前,也曾有茶企找到当地村民想要租地,但均遭拒绝。

“别家茶企只能零散租地,不成规模,我们都不看好。”王行茂说,紫凝黄茶公司不一样,不仅规模化租赁土地,签订40年长期租约,还将优先雇佣当地村民写入合同,为村民提供了工作机会。

自此,王行茂便有了两份收入:一份是两亩地每年900元的租金,另一份是工资。他被聘为紫凝黄茶公司的长期员工,通过打理茶园,每天能挣80元。

像王行茂一样,紫凝山上的村民都有了增收新路径。“一到采茶季,我们还会雇佣大量村民采茶,七十多岁的老人也能参加。手脚麻利的村民,一个采茶季能挣一万多元。手脚慢些的村民,也能挣5000多元。”王泳说。

看台州新闻,关注浙江在线台州频道微信

凡注有 "浙江在线台州频道" 或电头为 "浙江在线台州频道" 的稿件,均为 浙江在线台州频道独家 版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为 "浙江在线台州频道" ,并保留 "浙江在线台州频道" 的电头。投稿邮箱:1056292011@qq.com