记者 陈栋摄

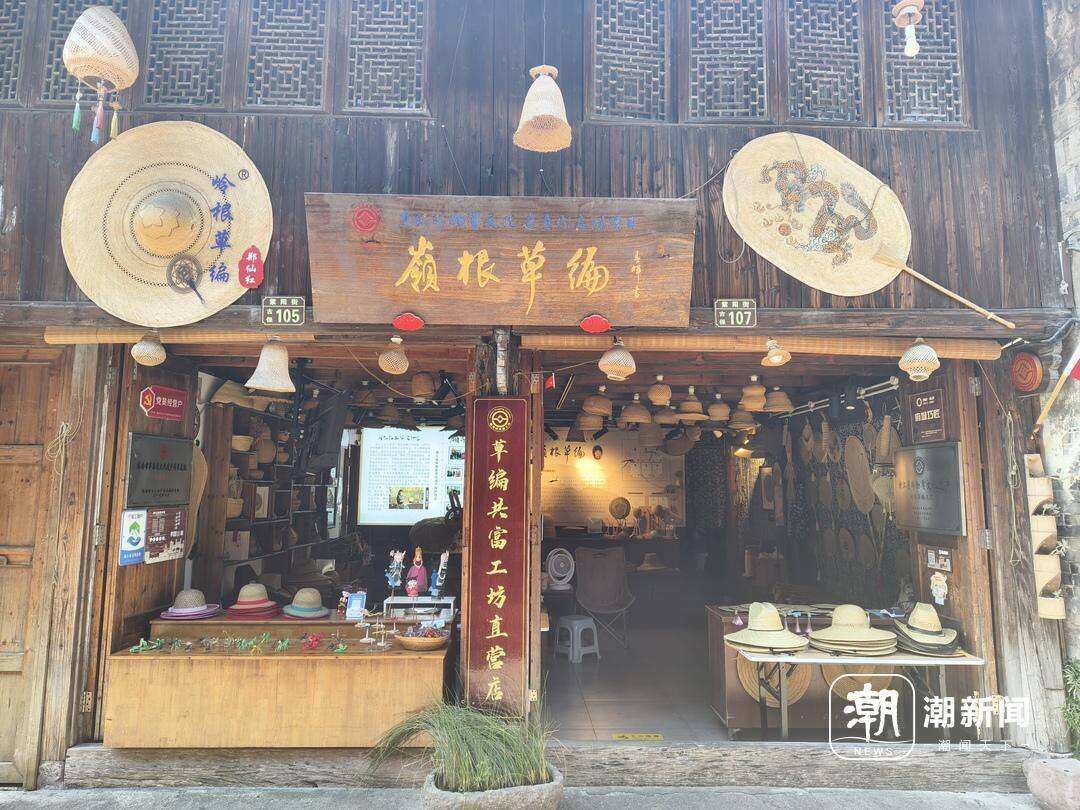

当清晨的曙光照在临海紫阳街107号的店面上,纯木的门板已经被店主郑仙红打开了,草帽、草扇、草编的小手办,沿街摆了起来——展示草编技艺的一天开启了。

一群游客被制作精良的草编产品拖住了脚步,一边试戴着,一边询着价。一旁的郑仙红面带微笑地耐心介绍和讲解着,仿佛是在向未来婆家推荐自家的好女儿,眼里满是爱意。

作为岭根草编的代表性非遗文化掌门人,郑仙红一直努力将草编文化向更远处推广。“非遗老手艺需要传承,但也要审时度势,让老手艺和新风潮更好地融合,让传统文化和当代市场更好地结合,正是我和成员们要做的事情。”在她们的努力下,濒临凋谢的“岭根草编”代表性非遗文化焕发出新的生机。

记者 陈栋摄

家家都会的手艺

在时代的淘洗中黯然失色

郑仙红还记得,7岁那年自己第一次抓起灯芯草,开始学习编草帽的场景。“妈妈一个步骤一个步骤地教,还告诉我,这是村里每个女孩子都要学会的手艺,是以后吃饭的本事。”

上世纪70年代,国内物资相对匮乏,“吃饱饭”对于出生在浙江省临海市康谷村的郑仙红来说,是个很有吸引力的保底。那时的郑仙红学得很认真,学习之余就都在练习编草帽,勤奋加努力,用了3年时间,郑仙红就将当地流传的岭根草编技艺烂熟于心。刻苦的练习使得她不仅手脚麻利,编织效率远超同龄人,而且编出来的草帽结实美观。

“我一个小孩子编的草帽,质量很高,外面的商贩来收购,愿意给我和大人一样的价格。”郑仙红回忆,那会儿只要肯吃苦,一天左右时间是可以编出一顶草帽的,外面收购价1毛7,放在当时已经算很高的价钱了。果然正如妈妈说的那样,学好草编技艺,是可以确保自己吃上饭的。

然而这样靠着草编安生度日的好时光并没有持续太久。到了80年代末90年代初,随着塑料、纸草等替代性材料的出现,加上机器代工的加入,传统的草编产品受到了严重冲击。“塑料和纸草的材质做成的帽子更轻盈,而且款式更加多变时尚,色彩也丰富,很快就俘获了爱美人士的心。传统的草编草帽,开始被市场嫌土气了。”说到老手艺的没落,郑仙红难掩忧伤。

改革开放的年代,外面的机会也多了起来,康谷村里的年轻男女们,不愿守着家里的草田和工坊,纷纷跑出去找工作,想换一种和父母辈们不一样的生活。

郑仙红当时也离开村子,到城市里寻找机会。“我打过很多份工,毛巾厂这些地方都有待过。后来结婚嫁人后,我就跟随丈夫走南闯北,啥脏活累活也都体验过了。”那会儿,郑仙红对家的思念,只能通过空暇时用手边的草绳去编一编,回味一下家传手艺来表达。

记者 陈栋摄

在外漂泊多年后选择返乡

她决心传承“渐行渐远”的老手艺

2008年以前,郑仙红和丈夫都在外面的大城市做生意,终日辗转奔波,枯燥地讨生活期间,郑仙红再苦再累,那双巧手依旧停不下来,随手扯过的草绳,经过她的捻指翻腾,很快被赋予了生命力,转眼变成了一件艺术品。

有一天,她随手编织的小篮子被朋友看到,惊叹不已,劝她别把这门手艺搞丢了。郑仙红心头一震,这门在她看来稀松平常的传统技艺,不知不觉间已经成了别人眼中少见的文化传承。

2008年之后,郑仙红和丈夫结束了在外漂泊营生的日子,回到了老家临海康谷村。彼时的康谷村,已经鲜有人在从事草编工作了,尤其是年轻的一代,连草编的基本功都不会。郑仙红意识到情况的迫切性,岭根草编的技艺传到她这里已经是第四代,如果不去发扬草编技艺,将其传承下去,这门手艺不久将成为历史。

“我不能让草编技艺断在我们这代人手里。”郑仙红决定,尽自己的努力,为这门技艺寻出一条“活路”。在经过几年的历史发掘与技艺汇总后,郑仙红的奔走争取有了回报:2012年6月,岭根草编被正式认定为浙江省非物质文化遗产,这为郑仙红带来了新的使命。

记者 陈栋摄

“如何让这份文化遗产在新时代中跳脱出来,完成突破和升级,使其能够抢占市场,是我们要去摸索的难题。”郑仙红开始尝试将传统技法融入现代审美,使得原本实用的天然草编产品更具美感和艺术性,同时考虑到草帽的泛用性已经大不如前,于是郑仙红将草编工艺的重心从草帽转移到扇子上。“扇子不仅美观易收纳,而且使用范围更广,频率更高。”

在郑仙红的带领下,村里的留守女性一起办起草编合作社,毫无保留地将传统的草编手法传授给社员们,在大家的共同努力下,手工草编的新市场被慢慢撬动了。有了订单后,郑仙红又召集村民重新种植起了灯芯草,这是制作草编产品最好的材料。

“灯芯草编织成的产品经久耐用,自带草香。家里还有不少祖辈们留下的草帽,蒲扇,少说用了十几二十多个年头,照样牢固不变形。”谈起草编的个中奥妙,郑仙红如数家珍。

记者 陈栋摄

女儿接过草编的接力棒

老手艺擦出别样的新火花

在紫阳街守店的过程中,如果有顾客对草编这门技艺有兴趣,郑仙红马上滔滔不绝起来,这可比卖掉十把蒲扇更让她高兴。在郑仙红看来,有更多的人关心这门手艺,可比成品本身的意义要大得多。

“客人您看我这把蒲扇,看上去挺简单,实际上可考验手工了。必须经过选草、起头、结麦鼓心、嵌花添草、绞花、裁草收边、缠蒲扇柄、收编等多道工序,您看这个精细的花样和编排,没有多年的深厚功底可编不出来。”

不过更让郑仙红欣慰的是,自己的女儿最终决定继承她的心血,一直让她忧愁的老手艺,迎来了她的第五代掌门人。“我女儿学过艺术,而且脑子灵活,敢于创新,有她参与,很多作品都有了更加鲜活的生命力。”

在郑仙红的草编店铺里,仔细观察一圈,还是能发现不少有张力和创新的草编作品的。

记者 陈栋摄

比如在小摊的C位,第一眼看到的不是草帽和蒲扇,而是用草料编制的彩色蜻蜓小摆设,栩栩如生的外形让人挪不开眼,在微风吹动下,一弹一动的,仿佛是活物一般。

还有用灯芯草编出来的草龙,鳞片细节都很到位,连爪子的锋利劲儿都体现了出来。而在墙壁上,可以看到不少用草编制作出来的草画,用染色的草和本色的草纠缠交织,形成一幅幅生动的图画,里面不少作品都饱含浓浓的爱国元素。再抬头看天花板,店内的灯都配上了用草料编成的灯罩,美观大气,一种古色古香的味道。

郑仙红从墙上取下一个用灯芯草变成的手提袋,搭配她穿在身上的旗袍,一种优雅的气质顿时显露了出来。“草编技术原来不只是做帽子和蒲扇,还可以用来创作出这么多有趣的东西,放在以前,我们想都不敢想。”

说起女儿的创意和作品,郑仙红的脸上满是自豪的神色。她透露,以后她会让女儿充分发挥自己的想象力和创作才华,带领草编手艺,以另一种文化展现形式,走进更多家庭,融入大众的生活。

记者 陈栋摄

看台州新闻,关注浙江在线台州频道微信

凡注有 "浙江在线台州频道" 或电头为 "浙江在线台州频道" 的稿件,均为 浙江在线台州频道独家 版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为 "浙江在线台州频道" ,并保留 "浙江在线台州频道" 的电头。投稿邮箱:1056292011@qq.com