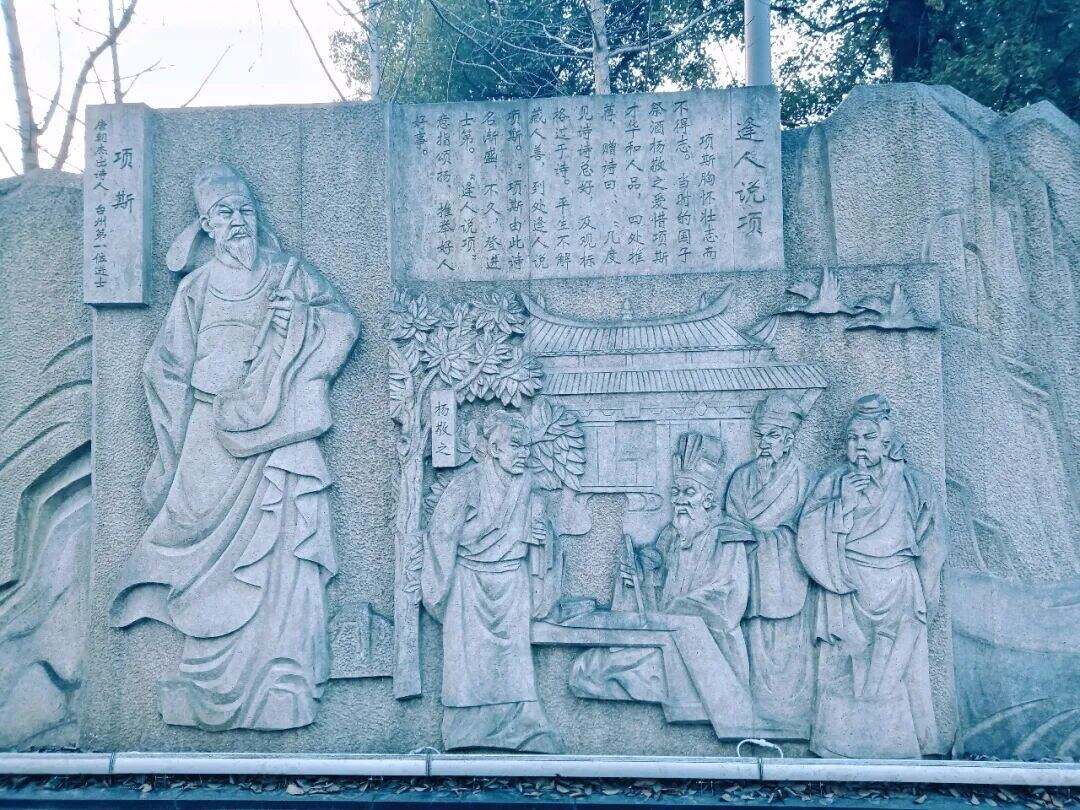

“逢人说项”的佳话流传千年,这则藏着知己赏识的成语背后,是晚唐诗人项斯的人生传奇。项斯既是台州第一位进士,亦是“唐百家诗人”中的杰出墨客。从朝阳峰下枕石吟哦的悠然,到江湖漂泊中坚守儒心的执着,项斯的人生轨迹与诗魂,都藏在这段跨越千年的典故里。

提起“逢人说项”,世人总以为是杨敬之的一句赞叹,让江南士子项斯从无人问津到名满长安。可少有人知道,在杨敬之提出“逢人说项斯”之前,这位带着浙东山水灵气的诗人,早已在唐代文坛的角落里,凭借笔下真章,与张籍、姚合、郑薰、欧阳衮等结下了“诗友之缘”。

初入士林

项斯初到长安时,虽无显赫声名,但凭借着清新自然的诗风,悄然吸引了文坛的注意。如那时的张籍,已是“新乐府运动”的积极倡导者和参与者,其乐府诗与王建齐名,并称“张王乐府”,对后辈诗人尤为惜才。项斯曾将自己的诗作呈给张籍,诗中“青枥林深亦有人,一渠流水数家分”的江南野趣,让见惯了长安繁华的张籍眼前一亮。彼时的诗坛,或追求辞藻华丽,或侧重针砭时弊,而项斯的诗,像从浙东山水间采来的清风,质朴里藏着细腻,平淡中见出灵动。张籍读后颇为赞赏,不仅与他探讨诗艺,更在与友人闲谈时,提及这位诗风清新脱俗的江南士子。

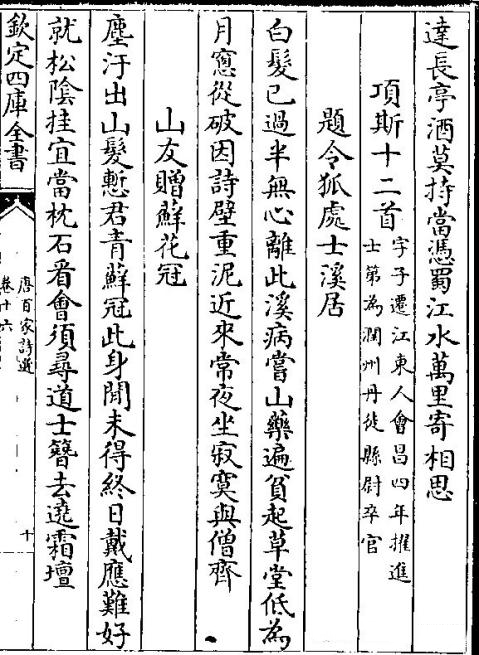

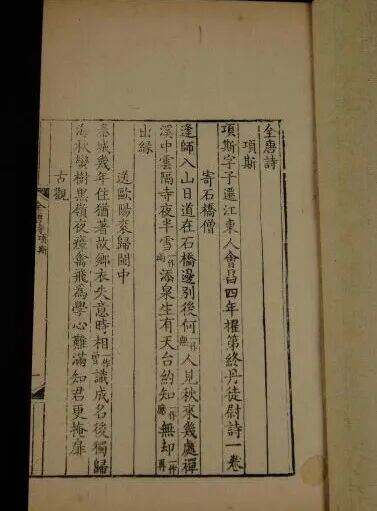

项斯与姚合的交集,则多了几分“同道之谊”。姚合,作为“武功体”[注释1]的创立者,诗风清峭,与贾岛并称“姚贾”。项斯所著《山行》《晚春花》等作,恰合了他的审美,并在书斋中对坐论诗。姚合的这份赏识,并非口头客套,曾在多个场合都对人提及项斯,为他在文人圈层里攒下了最初的名气。

再遇知音

作为国子祭酒,杨敬之掌管全国教育,日常接触的诗稿不计其数,却对项斯的诗格外留意。或许是最初从张籍、姚合的闲谈中听闻这个名字,或许是在某次文人聚会中,无意间见了项斯的诗作,又或许是来自项斯循例投献的行卷诗稿。但无论最初的契机是什么,“几度见诗”都说明,杨敬之对项斯的诗,早已反复品读、心生认可。

当杨敬之见到项斯本人后,心中更为悦服,于是写下“及观标格[注释2]过于诗”的赞叹——见过了诗作的好,又欣赏其人品的端正,这份欣赏便从“爱其诗”升华为“敬其人”。也正因如此,他后来的“逢人说项斯”,才不是一时的心血来潮,而是“神交已久”后,发自内心地想让更多人知道这位才子的赤诚之举。

世人多记住杨敬之“逢人说项斯”的热忱,却鲜少细品其诗前两句“几度见诗诗总好,及观标格过于诗”中藏着的赏识脉络——这十四字不仅是对项斯的夸赞,更道尽了从“读其诗”到“识其人”的完整过程,也印证了项斯在“逢人说项”前,诗名早已在长安文坛悄然流传。

名动天下

有人说,没有杨敬之,就没有项斯的长安盛名。杨敬之“逢人说项斯”,更像是一束聚光灯,将早已在暗处发光的项斯,推到了更亮的舞台中央。而这束光之所以能照亮项斯,是因为项斯用多年的诗笔,为自己积攒了足够的“亮度”。会昌四年(公元844年),项斯进士及第。那时他已年逾五旬,十年长安路,磨白了鬓角。但他终究没有辜负那份知遇——为官后勤政爱民,写诗依旧保持着那份质朴。而“逢人说项”也没有随着时间褪色,反而成了中国文化里最温暖的成语之一。

千年后再读“平生不解藏人善,到处逢人说项斯”,依旧会被那份赤诚打动。我们不仅要记住杨敬之的惜才之心,更要记得:项斯的盛名,从来不是一场偶然的“说项”,而是他用一首首好诗,一个个真心相交的文坛友人,为自己铺就的路。

这世间所有的“被看见”,本质上都是“值得被看见”。

注释1:“武功体”是晚唐诗人姚合所创的诗歌风格,因姚合曾任武功县主簿,其代表作《武功县中作三十首》而得名。诗作以细腻笔触展现基层官吏的日常与内心世界,是中晚唐士人精神与生活状态的缩影,对后世五言律诗创作影响深远。

注释2:标格:风采,指一个人的言语、行动和气度等几方面的综合表现。

看台州新闻,关注浙江在线台州频道微信

凡注有 "浙江在线台州频道" 或电头为 "浙江在线台州频道" 的稿件,均为 浙江在线台州频道独家 版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为 "浙江在线台州频道" ,并保留 "浙江在线台州频道" 的电头。投稿邮箱:1056292011@qq.com