9月2日下午3时,三门县花桥镇连下村栅下片区滩涂上发动机马达轰鸣,六七十艘铁板船连贯驶出,分散到不同区域,来回“打”泥浆。

“霜降过后,野生缢蛏苗就会随着潮水来这里着床。我们要趁这两个月,把淤泥往下打1米多深,确保潮水能够覆盖到滩涂上,为蛏苗创造松软的生长环境。”连下村村民陈明说。

缢蛏,是我国和日本特有的广温性贝类,生活在盐度因子变化较大、水温8-30℃之间的河口地带。

“连下村栅下片拥有1800多亩海涂,是东海缢蛏天然的产床。”连下村党总支书记、村委会主任陈孟火说,这里全年没有明显的严寒和酷暑,年平均气温16.8℃,地处咸淡水交汇处,海区盐度通常在18-32‰,海洋微生物等饵料丰富,特别适合缢蛏的繁育。

壳薄、肉肥、色白、味甘——以栅下野生蛏苗为源头,缢蛏成为三门水产养殖第一大品种。目前,三门全县有2万多人养殖缢蛏,养殖面积5.7万亩,年产量近15.5万吨,产量占全省近五成,年产值达30亿元。

“蛏”就一方产业

“我们的船下面有螺旋桨,一次能打几十公分深,每天反复,最后才能形成均匀的泥浆水。”陈明承包了40亩滩涂,是村里的蛏苗养殖大户。

刚着床的蛏苗,像芝麻粒般大,会利用足部挖掘,潜入泥中生长。

“等发苗以后,我们会把蛏苗移到浅一点的滩涂养殖。待到来年正月,蛏苗长到两三颗米粒大小时,1斤有四五千粒,最适合养殖,我们就卖给本省以及山东、江苏、辽宁的养殖户。”陈明说,行情好的时候,1斤蛏苗能卖到50元。

上世纪80年代,连下村村民跟随玉环人学习技术,在滩涂上养育、售卖蛏苗。

1999年,连下村开始实行“统一规划,集体管理,规模生产,分户经营”的滩涂管理机制,将滩涂集体开发后承包给村民。

“每片区域缢蛏的发苗量不同,我们每五年抓一次阄。每户家庭1口人每年只需要支付1000元的承包费,成本很低。”连下村村委会副主任陈俊骏说。目前,全村共有近80户人家从事缢蛏苗养殖,户均年收入达30-40万元。

蛏苗养殖还衍生了洗蛏苗工作。“卖苗的时候,我们会请附近村子里的人来帮忙,就住在我们家里,1天开1000元工资。”陈明说。

“本地的野生蛏苗好,养出来的蛏子肉质鲜甜肥美,客户都抢着买。个头大的,1斤能卖到20元。”吴都村村委会委员柯孔叶介绍,村里有800亩养殖塘,混合养殖小海鲜,“我们家有20亩塘,光靠缢蛏,每年有近10万元的收入。”

肉嫩肥壮、色白味鲜——三门缢蛏靠着“硬实力”,先后获得无公害农产品、绿色食品A级产品等称号,更是在2010年拿下国家地理标志证明商标。

电商浪潮的到来,为三门缢蛏打开了通往世界的大门。昔日的地方特产,如今正通过一根根网线“游向”全球,成功撬开了欧美、日韩等广阔的国际市场。

保护野生蛏苗

“以前,我们家滩涂产量多的时候,蛏苗能超万斤。今年只有2000多斤,需要从福建购买人工苗来弥补不足。”陈俊骏感叹。

受气候、环境和人为因素影响,近几年,三门缢蛏的自然资源量逐年减少。

2019年11月,三门县编制《三门县小海鲜种质资源保护方案》,将缢蛏种质资源保护基地选址在连下村,加大小海鲜种群保护、修复力度。

“2021年,缢蛏种质资源保护基地正式设立,共829.4亩。其中,50亩核心区严禁个人采捕,为缢蛏自然繁育提供良好的自然环境。”三门县水产技术推广站站长陈丽芝介绍,核心区之外,是779.4亩的实验区,科研机构可在此研究缢蛏的习性、基因、表型、中培技术等。

“现下,村民购买的人工苗会对栅下野生蛏苗基因造成污染。我们已经把栅下野生蛏苗送到浙江省海洋水产养殖研究所保种。”陈丽芝说。

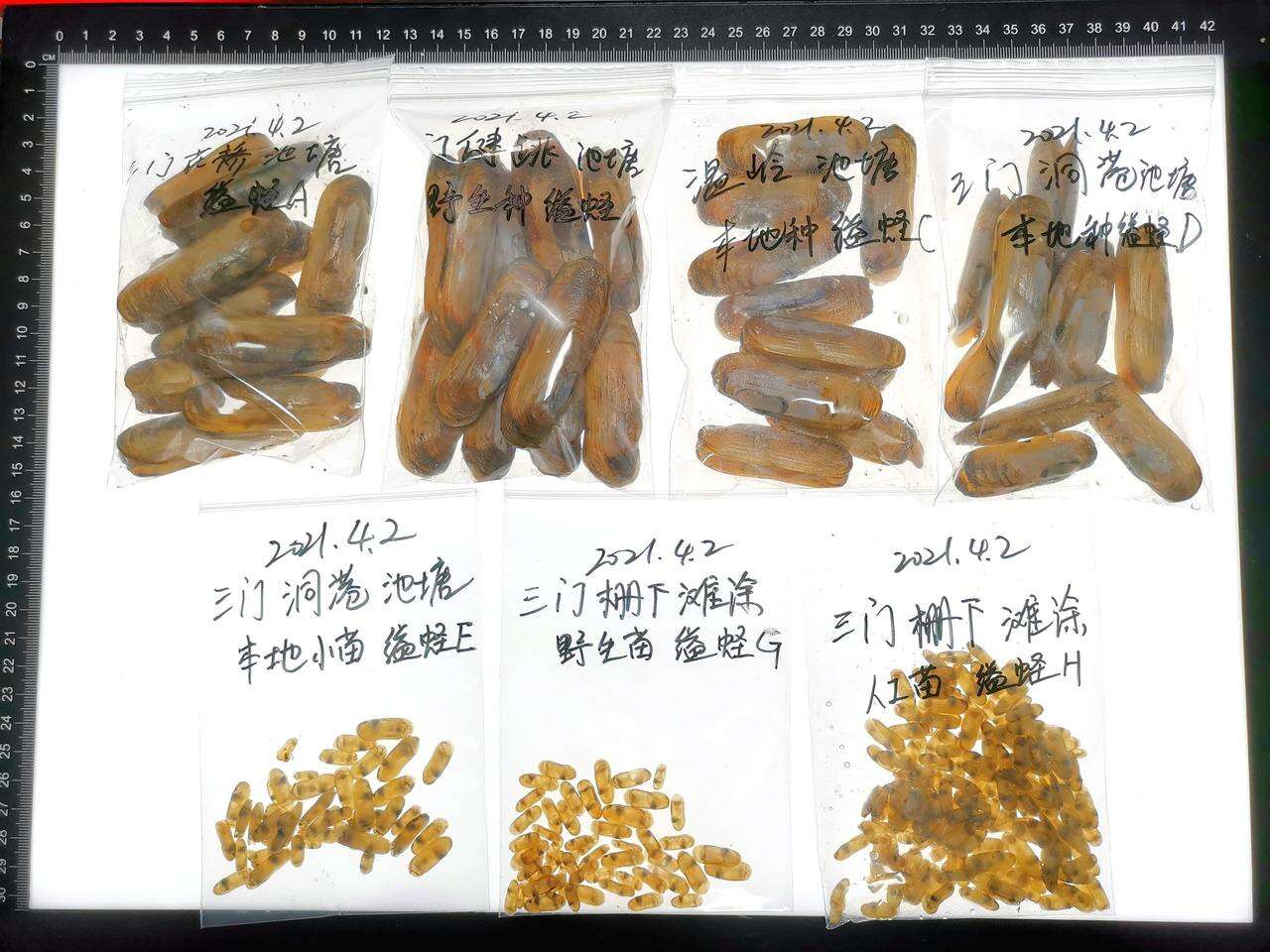

“我们提取部分蛏苗的DNA,进行分子测序,从中找到特有的分子标记,建立三门(栅下)缢蛏指纹图谱,实现与其他缢蛏种群的区分。”省海洋水产养殖研究所副研究员滕爽爽告诉记者,他们检测了不同缢蛏群体12类共计75个营养元素。其中,三门(栅下)缢蛏群体的粗蛋白、粗脂肪、α亚油酸、EPA、DHA、微量元素Zn和Se、甜菜碱等指标含量显著优于其他群体。

“我们还将三门栅下现有的不同品种缢蛏制作成标本,标注好其表型特征,陈列在三门缢蛏种质资源科普馆中,让更多人能够认识、分辨栅下的野生蛏苗。”滕爽爽说。

9月2日上午,在三门东航水产育苗科技有限公司(以下简称“东航水产”)的种苗培育实验室,工作人员叶凯从水池中舀出带有蛏苗的液体,过滤后放在载玻片上,置于显微镜下仔细查看。

培育种业“国家队”

“如果蛏苗从受精卵的圆形变成了D型,意味着能够喂食藻类了,这一般需要13个小时。”叶凯介绍,他精心照料的,是东航水产正在培育的缢蛏新品种。

2013年,东航水产与上海海洋大学合作,共同研究缢蛏苗种繁育。

“我们从乐清湾海域野生群体中收集挑选了1200枚缢蛏个体作为基础群体,采用群体选育技术,连续5代选育,培育出缢蛏‘申浙1号’。”公司负责人王杰告诉记者,在相同养殖条件下,缢蛏“申浙1号”壳长、鲜重与成活率比普通缢蛏分别提高至少17%、38%和9.7%。这也让“申浙1号”在2018年5月通过国家农业农村部认证,成为全国首个缢蛏新品种。

令人惊喜的是,“申浙1号”在养殖的过程中,意外发现了抗逆性,即在高温、高盐、低盐的环境下都能存活。

“我们在‘申浙1号’的基础上,针对抗逆性再次进行群体选育。目前,我们培育的缢蛏苗,在保证生长速度的前提下,能够在水温超过38℃、千分之三的低盐环境中存活下来。”王杰表示,经过试验,这些缢蛏能够适应新疆、黄土高坡等盐碱地环境。

作为“国家队”种子选手,如今,“申浙1号”年产量达300亿粒以上,不仅在三门县推广核心养殖示范面积超1500亩,还销往江苏、山东、辽宁等地区。

“除了育苗之外,我们还计划通过工厂化养殖,提升缢蛏产量。”王杰说。

当下,东航水产位于连下村的数字化贝类繁创中心建设如火如荼。该项目占地130亩,1期项目42亩预计明年能够完工。在不久的将来,缢蛏将入驻“豪华单间”。

看台州新闻,关注浙江在线台州频道微信

凡注有 "浙江在线台州频道" 或电头为 "浙江在线台州频道" 的稿件,均为 浙江在线台州频道独家 版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为 "浙江在线台州频道" ,并保留 "浙江在线台州频道" 的电头。投稿邮箱:1056292011@qq.com