抗战女兵牟桂芳有三个名字。

牟桂芳是她的本名,史易是她的“化名”,还有一个名字与她息息相关,叫作“小凌”。

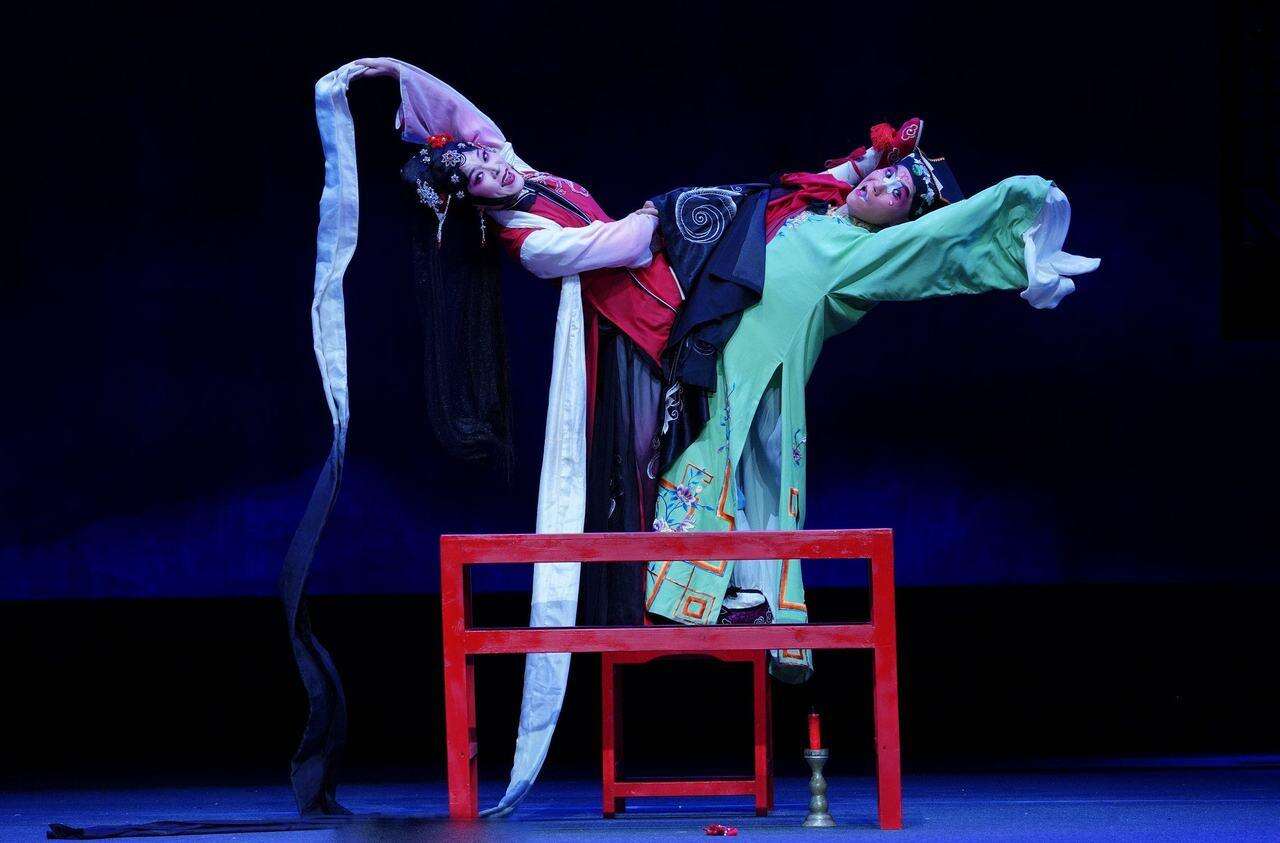

小凌是电影《沙家浜》中一个让人喜爱的角色,一位勇敢、活泼的小卫生员。小凌的原型人物,就是曾经在新四军中与战友拼死救护伤病员的牟桂芳。

小战士,大志气

茅畲牟家在黄岩是千年望族。北宋时期其祖先从蜀地辗转迁至黄岩茅畲定居。此后,牟氏一族中进士7人、举人15人,成为黄岩显赫的名门显族。

牟桂芳1924年出生于黄岩县茅畲乡上街村,她上面还有三个姐姐,分别是牟菊明(决明)、牟瑞兰(凌铿)和牟梅芳。作为小妹,牟桂芳却从小有着大志气。

牟桂芳晚年在一篇文章中回忆,她幼时曾被送给别人家当过童养媳。从姐姐这听到自己这段特殊经历后,在茅畲小学读书的牟桂芳送给自己一句话——跌倒全靠自己爬起,靠人不如靠自己。

1935年,茅畲小学迎来了一位特殊的校长,正是这位校长的出现,让立志靠自己拼出一个未来的牟桂芳走上了一条全新的人生道路。这位校长,名叫林泗斋。

在还没成为中共黄岩县委书记之前,林泗斋曾担任茅畲小学的校长。在林泗斋、陈叔亮、陈庭槐等老共产党员的引领、教育、熏陶下,牟家四姐妹受到了思想上的启蒙,立下了宏大的志向,最后全部奔赴抗日前线。

1937年抗日战争全面爆发,牟桂芳为家国大事牵肠挂肚,同时充满了抗日热忱。在茅畲小学,她积极参加抗日宣传活动,在“小先生”宣讲活动中慷慨陈词,在“大刀歌”演出中热血歌唱。在党的教育下,牟桂芳懂得了一个道理:个人的前途和国家的前途是一致的,个人要积极寻找出路。而在当时的环境下,只有积极抗日才有出路。

她日夜期盼能够参与抗日战斗,而出路的入口,很快就出现了。

1938年下半年,校长林泗斋询问15岁的牟桂芳敢不敢去皖南参加新四军,去和日本鬼子战斗。牟桂芳非但没有害怕,反而兴致高昂。很快,牟桂芳和牟瑞兰、牟彩云组队,由老师陈庭槐带领,走向了未知的抗战之路。

新四军,医护兵

这支小队一路步行,一天走完120里地,目的只有一个,前往皖南岩市(今安徽省岩寺镇),找到新四军第一兵站。

到达岩市,在一座桥前他们发现了兵站,抗日心切的四人赶紧入内登记。兵站的人一眼发现只有15岁的牟桂芳,站到她面前问道:“你们到哪里去?”

牟桂芳脸无惧色:“打日本人去!”

“你这么一点大也要抗日?你不怕吗?”这人指了指路旁缺手断脚的伤兵。

牟桂芳提高音量:“我不怕!”

感觉到兵站内气氛不对的小队成员们经过询问,才知道这里是国民党兵站,新四军兵站在桥的另一头。

跑到桥的另一侧,他们终于找到了组织。休息几日之后,牟桂芳被分在第八队,进行了为期6个月的系统教育学习。完成课程即将分配工作时,牟桂芳被告知年纪太小,组织上希望她回家。牟桂芳意志坚定,再三表达自己要抗日的决心,才被分配到卫生队江南一支队。

许多年后,牟桂芳在回忆文章中写道:“当时说我小要我回家,可能是我在学习期间出了两次洋相之故。一次是我晚上站岗又怕黑又怕鬼,一天晚上我站岗,离我处半里地的青年队的同志有意来吓我,两个人一前一后学猫叫,叫到我旁边,我用脚去踢‘猫’,结果枪被‘猫’拿去了,我既丢了枪又受了惊。第二次是我问了一个问题,我是来打鬼子的,怎么不见鬼子,到底鬼子在什么地方?这些都成了我年小幼稚的谈笑资料。”

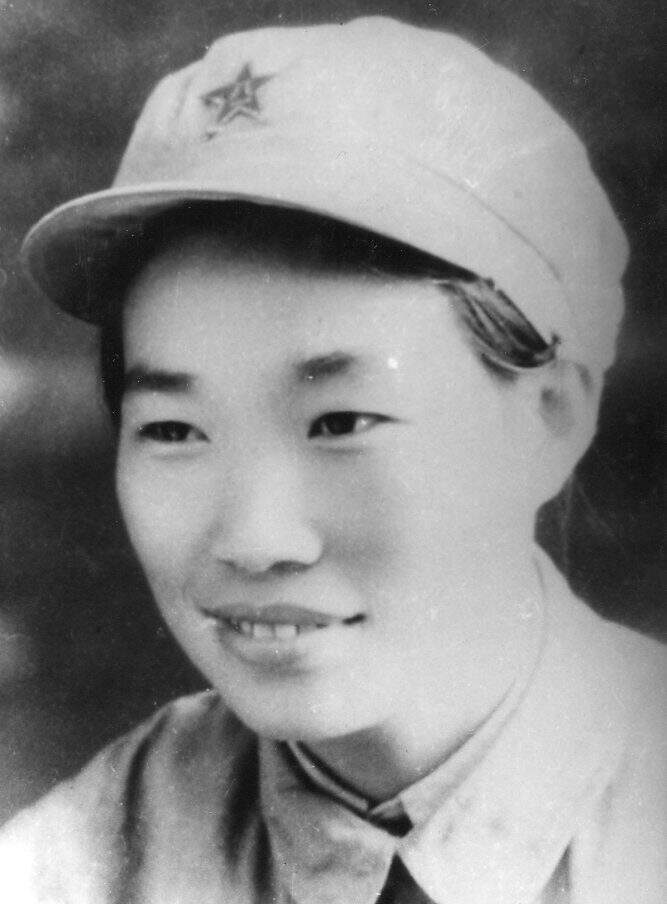

最终领导们同意留下这个小姑娘,是因为她的决心和优秀的独立生活能力。晚年的牟桂芳意外得知,云岭纪念馆中有一张小女孩站岗的照片,拍的正是她。回望这张珍贵有趣的老照片,我们看到的是一个让人不敢小看的充满斗志的女兵。

成为一名医护兵之后,牟桂芳很快感受到了战争的可怕、抗战的艰巨。

芦苇荡,生死战

1939年,牟桂芳被调到新四军后方医院,时任院长是中央卫生部副部长崔义田。

真正的战场,和在教室里了解到的完全不同。第一次听到枪声的经历,让牟桂芳永生难忘,她在回忆文章中写道:“有一次我们在后方医院被敌人包围了,第一次听到枪响,我吓得全身发软两腿直抖,撤退时,是两个人把我拖着跑的,我的棉裤也被拖破了。”

经历过枪声的洗礼后,她克服了恐惧,成为了一个可以在枪炮中抢救伤员也可以端起枪向敌人射击的新四军战士。1940年7月,受到组织肯定的牟桂芳成为了一名共产党员。

1941年皖南事变爆发,新四军从将领到士兵牺牲者众多,不得不向苏北地区按批次撤退。和牟桂芳一同加入新四军的牟瑞兰、陈庭槐在第三批撤走,牟桂芳是第五批。在第五批队伍撤退时,发现铁路被敌人封锁,过不了封锁线,情况紧急。毫无征兆,敌人的探照灯突然亮了,机枪子弹像雨点一样扫来,许多干部战士倒在血泊里。为了把伤员尽快抢救出来,牟桂芳和几个医生一道匍匐爬过铁路,连续往返几十趟,把受伤的战友一个个地背了下来。伤兵无法撤退,经紧急会议,崔义田院长给牟桂芳下达了命令:带领100多个伤病员和一个小药包,到长荡湖(位于金坛、溧阳之间)隐蔽起来,进行游击作战。

这一隐蔽,就是半年多。

这段经历,可谓苦不堪言。给伤员换药时没有棉花了,牟桂芳就把棉衣里的棉花扯出来用;没有钳子就用筷子;没有吃的,就下水抓鱼吃。冬天挖芦根,春天摘芦脑充饥。白天不敢烧饭,怕敌人发现,都是晚上做饭。

还有一次,她和几位同志正在屋里吃饭。忽听门口有人高喊:“鬼子来了!”

情急之下,几位同志本能地冲出门口,被乱枪射杀。牟桂芳目睹惨剧,定住心神跑回屋里钻进床铺底。敌人冲进屋内胡乱射击,接着又到里屋向床底下扫了一排子弹,还用刺刀捅了一阵。牟桂芳紧贴墙根趴着,子弹击起的泥土溅了她满头满身,她岿然不动,直到屋内毫无声息,她才确定自己保住了性命。原来这次偷袭是因有叛徒告密,泄露了新四军战士的行踪。牟桂芳成为这次偷袭中唯一的幸存者。

在枪林弹雨的高强度锻打下,牟桂芳愈发坚韧,她以钢铁意志熬住了这段艰苦的时光。1943年,牟桂芳被调到三五支队,从苏北坐船进入浙东。回到了家乡浙江,当初背着家人逃出茅畲的牟桂芳担心家里人会来部队找她,因此她为自己取了“史易”这个化名。

历史从来就不是轻易写就的,化名史易后的牟桂芳继续奋战在需要她的地方。

日本投降后,牟桂芳随队伍北上到山东,参加了淮海战役。在这次异常残酷的战役中,牟桂芳曾为了给伤病员做手术,一连七天七夜没有睡觉。淮海战役结束后,她随大军南下,到达了福建龙岩。1952年她被调回北京,在中央卫生部工作,后又调到河南洛阳。她最后一个职务是在安徽省担任计划生育办公室任副主任。

1972年因为丈夫生病于北京住院,牟桂芳随同陪护,在医院遇到了在新四军时的同袍张翼翔,正是从这位旧日同志这里,牟桂芳知道了一件事,她在芦苇荡的那段斗争生活经历,被改编进了电影《沙家浜》。

牟桂芳在回忆文章中写道:“他说:‘对了,你知道吗?《沙家浜》就是描写我们在芦苇荡的一段斗争生活的,郭建光就是我,卫生员小凌就是你!’”

历史不会忘记每一位抗战老兵,一生救护他人生命的牟桂芳,晚年幸福安康,于2021年1月在南京去世,享年98岁。

(参考文献:《黄岩“茅小”的启蒙教育,引导我走上了抗日队伍》/牟桂芳、《茅畲牟家四姐妹参加抗战》/陈献之)

看台州新闻,关注浙江在线台州频道微信

凡注有 "浙江在线台州频道" 或电头为 "浙江在线台州频道" 的稿件,均为 浙江在线台州频道独家 版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为 "浙江在线台州频道" ,并保留 "浙江在线台州频道" 的电头。投稿邮箱:1056292011@qq.com