近日,浙江建设职业技术学院马克思主义学院“诗路传习 天台新韵”实践团赴天台县开展文化传承创新实践,探寻传统文化创造性转化与创新性发展的“天台样本”。

非遗工坊里的“唯物辩证法”

在国家级代表性非遗“一根藤”艺术馆,队员们从榫卯结构的严丝合缝中领悟“矛盾的对立统一”;于共富工坊见证传统技艺如何通过“生产力与生产关系调适”带动村民增收;在吾染工作室记录扎染纹样从“必然王国”到“自由王国”的审美跃迁。传统植物染学者、国家艺术基金蓝印花布印染技艺青年人才桂倩倩老师讲授:“这些非遗传承实践,正是‘第二个结合’中‘守正不守旧、尊古不复古’的生动注脚。”

桂倩倩老师正在指导同学体验制作蓝染艾草香包

数字诗路中的“文化自信论”

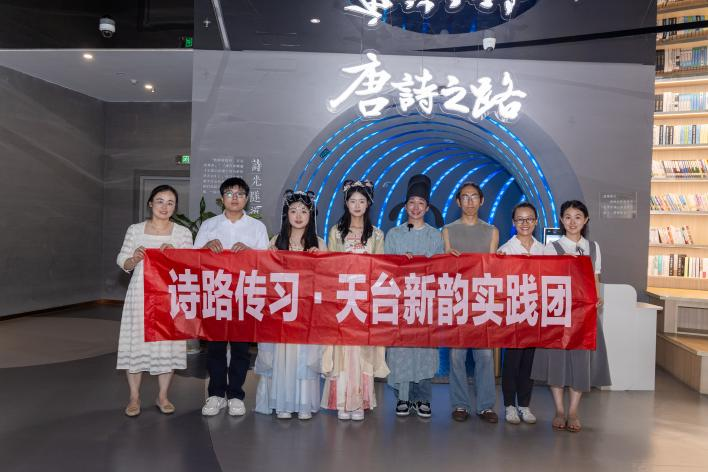

实践团深度调研诗路文化数字馆的“云端和合”系统,录制《盛唐诗韵,数遇和合——建设社会主义文化强国的实践探索》思政微课。成员李犇发现:“寒山诗中的生态智慧与‘绿水青山就是金山银山’理念跨越千年共鸣,印证了中华优秀传统文化的当代价值。”团队运用历史唯物主义方法,梳理出唐诗之路从“文人山水审美”到“现代文旅融合”的演进逻辑。

同学们在诗路文化数字馆录制思政微课

古村新韵中的“共富方法论”

在后岸村“后岸青年”空间站,队员们用政治经济学视角解析“片区组团”发展模式;在张思村明清古建筑群中,探讨“文化记忆空间”对乡村振兴的赋能效应。带队教师姚锦秀指出:“这些实践创新体现了‘两个结合’在县域层面的落地生根,为马克思主义中国化时代化提供了鲜活案例。”

同学们在后岸村“乡野宇宙”青年共创空间考察后讨论如何用“双引擎”驱动乡村振兴路

团队成员纷纷表示,此次实践既是一次文化寻根之旅,更是一堂生动的“行走的思政课”。通过实地调研,大家深刻体会到中华优秀传统文化的深厚底蕴和时代活力,作为马院学子,要做中华文化基因的解码者、‘两个结合’的践行者,让古老文脉在新时代焕发新生机。

看台州新闻,关注浙江在线台州频道微信

凡注有 "浙江在线台州频道" 或电头为 "浙江在线台州频道" 的稿件,均为 浙江在线台州频道独家 版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为 "浙江在线台州频道" ,并保留 "浙江在线台州频道" 的电头。投稿邮箱:1056292011@qq.com