走进台州温岭腾龙造船厂,机器轰鸣不绝于耳。总长82米、满载排水量3500吨、续航力10000海里,满足全球无限航区作业要求的大洋级科考船建设进度已经过半。

“咱们捕了一辈子鱼,也该为祖国探海出一份力”“商船能赚快钱,但科考船能让子孙后代收益”……怀着朴实的初衷,蔡云杰等30多位渔民筹集1.3亿元建造这艘科考船。

从耕海牧渔的渔船摇橹启程,到如今各类十万吨级巨轮破浪而出、高端科技型船舶惊艳亮相……在海洋强国战略指引下,台州造船业一路奋进,科技“内核”越发充盈,产业产值随波翻上。

7月1日,习近平总书记在中央财经委员会第六次会议上强调,推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展,走出一条具有中国特色的向海图强之路。

习近平总书记始终关注海洋经济发展。22年前的8月18日,在浙江省第三次海洋经济工作会议上,时任中共浙江省委书记习近平提出了“建设海洋经济强省”的战略目标和重大举措,亲自擘画了海洋经济强省的宏伟蓝图。

循着这一科学指引,台州历届党委、政府一张蓝图绘到底,二十载经略海洋驰而不息,创造性地提出并深化了“建设海洋经济强市”“海上台州”“主攻沿海”“海上丝路港城”“山海水城”“现代化湾区建设”“经略海洋·向海图强”“塑造湾区经济新形态”等战略,推动海洋经济集聚、创新与开放,绘就了一幅高质量发展的壮阔“蓝色画卷”。

2024年,台州海洋经济生产总值约1210亿元,占全市GDP的18.2%,同比增长8.8%。

向海而兴

打造全球一流临港产业带

依山面海,坐拥三湾,海洋,是台州经济发展的优势所在、潜力所在、空间所在。

2003年5月15日,时任浙江省委书记习近平在三门县调研海洋经济,勉励三门县要以发掘海洋资源优势来加快赶超步伐。

东海潮涌,扬帆奋进。

健跳镇猫头山半岛,全球首个核电领域的“灯塔工厂”——三门核电一期1、2号机组平稳运行,年发电量超200亿千瓦时。不远处,二期工程3、4号机组建设如火如荼。5号、6号机组通过国务院常务会议核准。项目全部建成后,三门核电总装机容量将超过700万千瓦,年发电量可达到600亿度。

如今,三门湾畔,以核电为基地,裂变出“核火风光蓄”多元能源体系。海博思创储能、欧雷顿高端螺杆压缩机、建兴科技新型光伏功能材料等项目相继落子,让蓝图愈发丰满和生动。

一手造车,一手造星。

8月9日凌晨,由台州湾新区的吉利卫星超级工厂制造的11颗卫星,于山东日照近海成功发射。

台州湾新区卫星实现快速稳定量产,不仅代表着我市临港产业带向航天科技领域的关键跃升,更以加速构建的卫星物联通信底座为台州海洋产业高质量发展注入了全新动能。

吉利卫星超级工厂负责人刘勇透露,此次发射的卫星聚焦海洋渔业、低空出行、应急通信等场景,已开展渔船监管、生态环境监测等试验。公司正推动台州当地卫星应用落地,结合本地港口、制造业优势打造“卫星+”应用生态。

记者从台州市海洋经济发展局获悉,近年来,我市抢抓中央海洋经济政策机遇,以链式发展、产业集聚为导向,狠抓项目,2025年,全市95个海洋强省重大项目年度总投资332亿元,同比增10%,项目数和投资额分别占全省18.6%、15%,位居全省第二和第三。1-6月,完成投资276.9亿元,达年度计划83.4%,进度全省领先。

眼下,温岭市礁山渔港小镇核心区改造工程一期正在扫尾为月底的验收工作冲刺。作为温岭国家级沿海渔港经济区建设项目核心区块,该项目总投资约27亿元,分两期建设,将打造集鲜活批发、冷链仓储、综合服务、文旅与新消费业态于一体的国际综合型渔业智慧供应链综合体,推动温岭渔业转型升级,释放蓝色潜力。

港为业基,业为港翼。走进大麦屿港区,码头车来船往,堆场装卸繁忙,勾勒出区域物流枢纽的活力轮廓。

今年以来,以光伏板等为代表的外贸“新三样”在台州港出口量持续攀升。

“去年,回归企业晶科能源产品首次在大麦屿港口出运。今年以来,晶科能源同比增长超200%。”大麦屿港务有限公司总经理陈淑卫介绍,大麦屿港区已为腹地700余家外贸企业提供快捷实惠物流服务,节省物流成本,提升出口竞争力。同时,港区正拓展多元化货源带动临港制造业升级,助力区域经济发展。

来自江西的集装箱光伏板通过铁路运输抵达台州综合保税区,完成一体化报关手续后,在台州港头门港区装船出口至海外。5月20日,台州湾经济技术开发区“陆港+保税港+海港”三港联动模式正式进入实质化运行阶段,为长三角地区的产品出海开辟了新通道。台州市将充分发挥“五区”叠加优势,全力打造对外开放发展的新高地,不断提升开放型经济水平。

科技驭海

激活“蓝色经济”加速器

走进三门东航水产育苗科技有限公司智能化养殖车间,一排排青蟹“单身公寓”排列整齐。打开一格,26.2℃的清澈水流中,青蟹挥舞着的双鳌,它的一举一动皆被格内电子眼记录下来。

“我们在每个养殖盒安装视觉传感器,采集数据建立生长模型。”负责人王杰介绍,“通过AI视觉解析行为特征,结合IoT水质传感,可预测蜕壳时间,青蟹存活率提升至95%。”

20万亩海水养殖塘是三门当地10余万名小海鲜产业从业人员的“金饭碗”。然而随着当地空间趋于饱和、成本不断攀升,传统养殖模式面临发展瓶颈。

而立体层叠式蟹公寓采用模块化设计,单只发病可整笼替换,单位面积产量达传统土塘的150倍到200倍,年产超50万只。数据驱动下,青蟹养殖实现了质的飞跃。

2003年5月15日,三门长湾村养殖塘边,时任浙江省委书记习近平看着刚捞出的青蟹叮嘱,进一步加强科技指导,培育规模养殖,打响三门青蟹品牌。

矢志创新,逐梦深海。科技不仅重塑了台州传统产业,更打开了海洋新兴产业的发展空间。

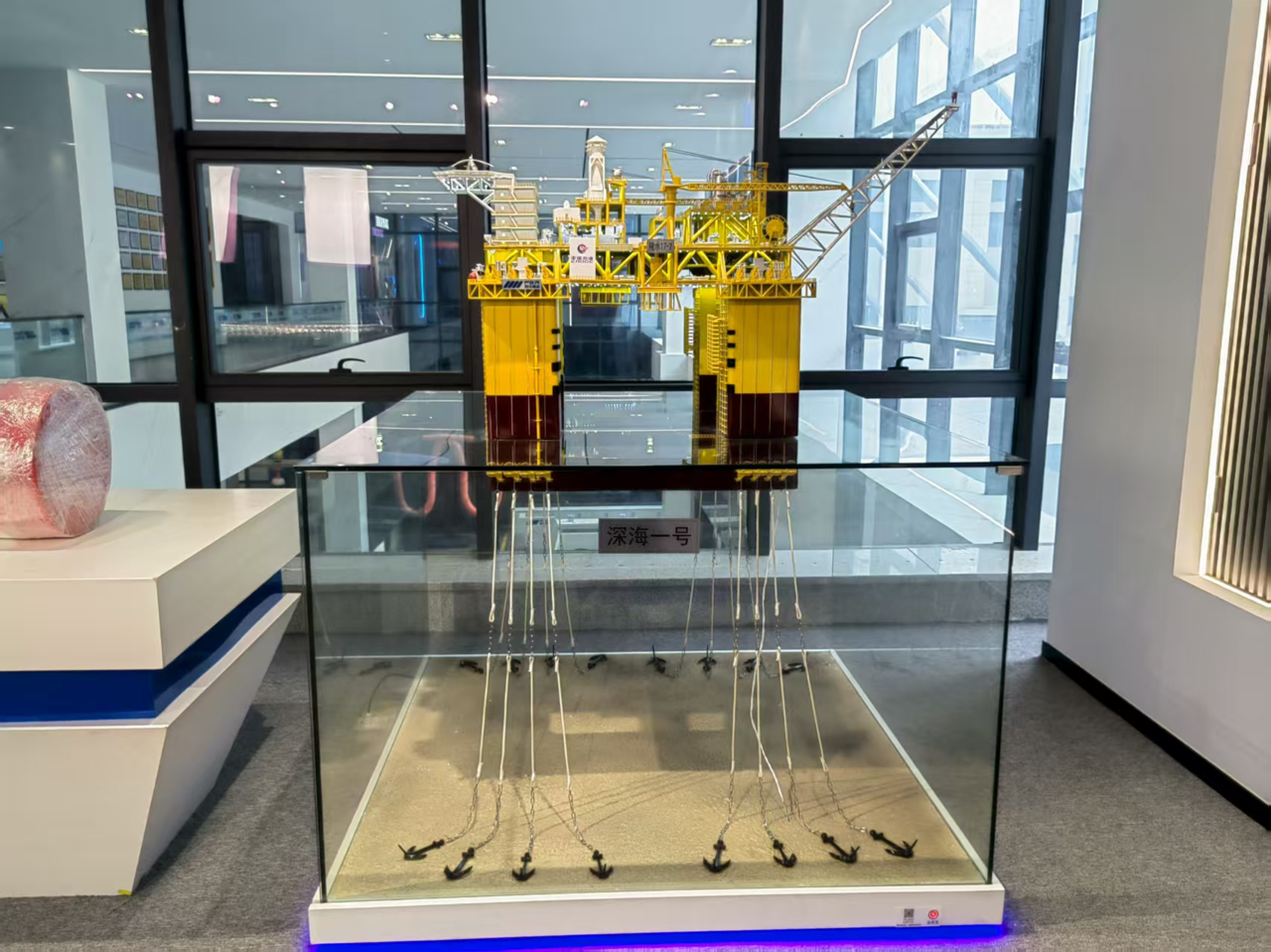

把一根绳子做到极致。历经十年专心钻研攻克难关,浙江四兄绳业有限公司突破“无设备、无技术、无市场”的限制,从发展遭遇瓶颈的航运市场成功迈入海工装备领域,自主研发的深海聚酯系泊缆绳,打破欧美的垄断,助力“深海一号”“海葵一号”等国之重器扎根深海,自主研发制造的浮水聚酯缆突破国外技术封锁,成功交付海外SUMMIT FSRU项目。

而中国首个半潜式钻井平台“南海二号”、中国首台漂浮式海上风电试验样机“三峡引领号”、中国首台深远海浮式风电装备“扶摇号”等大国重器上,同样也有台州制造的智慧。

借助科技支撑,临海节日灯从业者转型组建台州市中浮新材料有限公司,勇闯“深海固体浮力材料”新赛道,自主研发的相关产品突破国际垄断,广泛应用于水下机器人等高端装备和海上风电、深海科考等科技前沿,助力国家海洋开发关键技术自主可控发展。

从海洋到实验室再到车间,台州海洋经济创新活力持续涌动:台州博锐生物从印度洋海兔中提取微管抑制剂研发的靶向抗肿瘤药物;玉环市成为全国最大甲壳素生产基地,在产品销售、研发与品牌知名度上领跑行业。浙江省高档数控机床技术创新中心牵头的“浙东工业母机集群的面向复杂模具的高速高精五轴加工关键技术与装备”项目成功上榜工业和信息化部50个国家先进制造业集群典型创新成果推介案例。

科技驱动下,台州海洋产业正加速新旧动能转换。2024年,精密制造、新能源、新医药健康等3个临港产业集群入选中国百强产业集群;台州湾、玉环、三门等三个全省首批海洋倍增平台实现规上工业产值738.15亿元,同比增长24.2%,新兴产业正从“浪花朵朵”汇聚成澎湃动能。

人海和谐,铺就永续发展坦途

清澈的海水、干净的沙滩、碧绿的海岸、美丽的海湾……夏天的大陈岛,游人如织。

在鸡笼头全电黄鱼养殖基地的栈道上,来自武汉的上班族李静玮在朋友的协助下,拍摄了多张与夕阳的绝美合照。

深海养殖和旅游是大陈岛的两大经济支柱。而曾经,大陈岛因海洋灾害频繁和过度捕捞,岸线破损严重,渔业资源衰退,经济发展陷入困境。

“加强规划,谋而后动,有序开发,努力把大陈岛的旅游做大做出品牌。”2006年8月29日,考察风电项目、了解渔民生产生活情况、视察海岛生态建设……时任浙江省委书记的习近平登上这座海岛,为大陈岛指明方向,理清思路。

此后,大陈岛牢记指引,切实践行“绿水青山就是金山银山”的理念,在开发利用过程中始终坚持生态保护优先、生态修复项目和开发建设项目齐头并进的原则,探索生态环境保护与经济社会发展共生共荣。

通过发展清洁能源、推广绿色养殖、开展生态修复工程、探索海洋垃圾“蓝色循环”等举措,大陈岛实现了生态环境的显著改善和经济的可持续发展,滨海旅游业蓬勃兴起,实现由月均游客量不足1万人次到单月最高达8.24万人次的跨越,旺季月均游客量近5万人,2024年海洋经济总产值达12.42亿元。

在台州,美丽海湾滋养绿色经济的生动实践远不止大陈岛。

8月23日—24日,浙江省第五届体育大会沙滩嘉年华在临海市白沙湾景区精彩上演,专业赛事、潮流市集、趣味挑战轮番上演,吸引了数以万计的市民和游客前去体验。

数年前,这个市民口中的“台州小三亚”还是一片养殖污水横流的荒滩。为了改善这一状况,临海启动白沙湾滨海湿地生态修复项目,改造岸线,清理淤泥,打造人文景观,将这片荒芜的盐碱地,建设成为海天一色的网红打卡地,甚至吸引国家二级保护动物白骨顶鸡、斑嘴鸭来此栖息。2022年12月,作为全省第一个和全国第一批获得中央分成海域使用金资助的白沙湾滨海湿地生态修复项目顺利通过国家蓝色海湾验收,并于2023年入选全国海洋生态保护修复十大典型案例。

近年来,台州始终将海洋生态文明建设放在突出位置,牢记“发展海洋经济决不能以牺牲海洋生态环境为代价”的嘱托,持续加大海洋生态保护修复力度,构建了全方位、多层次、立体化的海洋生态保护体系。白沙湾生态修复项目之后,玉环、大陈岛等海洋修复案例也相继入选海洋生态保护修复典型案例。

如今,台州的海岸线正成为一道亮丽的生态风景线。

从“耕海牧渔”的传统图景,到“科技赋能”的产业跃迁,再到“人海和谐”的生态新篇,台州以“经略海洋・向海图强”的坚定魄力,在东海之滨奏响蓝色经济的时代强音。

看台州新闻,关注浙江在线台州频道微信

凡注有 "浙江在线台州频道" 或电头为 "浙江在线台州频道" 的稿件,均为 浙江在线台州频道独家 版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为 "浙江在线台州频道" ,并保留 "浙江在线台州频道" 的电头。投稿邮箱:1056292011@qq.com