日前,喜讯从上海传来,浙江台州乱弹剧团演员鲍陈热、浙江婺剧艺术研究院(浙江婺剧团)演员陈丽俐双双“夺梅”。细数中国戏剧梅花奖走过的32届历程,浙江已有49人次摘得“梅花”。

今年的“梅花奖”与往届有个很大不同——首次开辟了民营剧团的申报通道。作为梅花奖评奖改革后全国民营剧团斩获该奖的第一人,鲍陈热收获了艺术生涯的荣耀,也为民营文艺表演团体挣得了高光时刻。

草根剧团“夺梅”的背后,有什么故事?草根剧团又该如何让这缕“梅香”飘得更远更久?

一

镜头拉回到第32届梅花奖终评竞演当晚,上海戏剧学院实验剧场座无虚席。台州乱弹演员鲍陈热带着《我的台州乱弹——鲍陈热折子戏专场》登台,用独特的唱腔和鲜活的表演惊艳全场。

无论是对演员本人来说,还是对来自草根的台州乱弹剧团来说,这条在姹紫嫣红的“百花园”中脱颖而出的“竞梅”之路,想必充满艰辛。那么,这份“摘梅”的底气究竟源自哪儿?

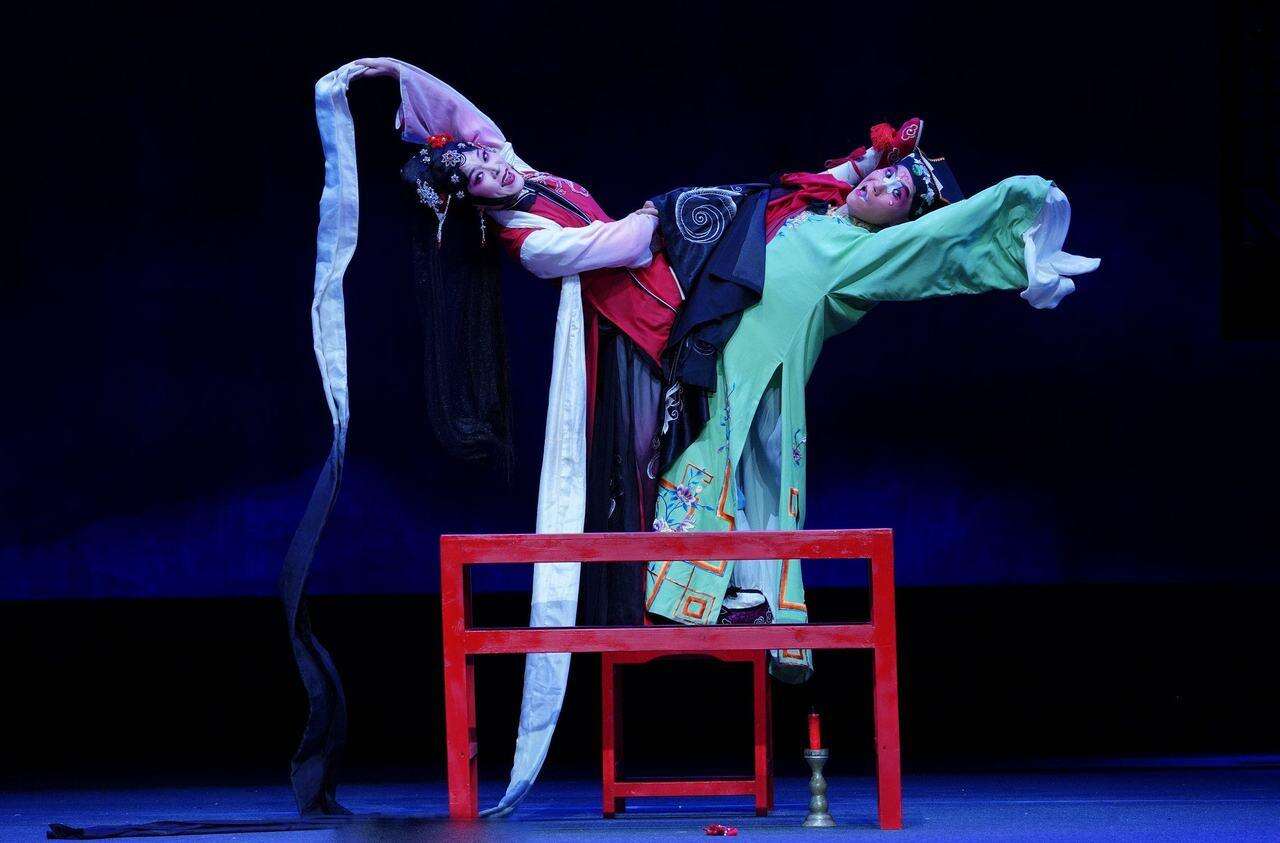

作为首批国家级非物质文化遗产项目,台州乱弹400多年传承道路上,写满了一代代艺人的坚守。台上一个漂亮的转身,台下可能就要练上百遍千遍,伤筋动骨成为演员的常态。比如,在台州乱弹终评剧目《活捉三郎》中,“桌上踹凳”的绝活让观众惊叹连连,起、跳、落三个动作一气呵成、分毫不差。短短几秒的呈现,却要经过反复打磨排演。绝技背后折射出演员练就了扎实功底,也看出一个地方剧种对艺术的坚持。

许多台州人都还记得,20世纪80年代开始,受新兴文化冲击,台州乱弹的发展变得举步维艰,直至停演。2005年,台州乱弹剧团重新组建,不断探索新的创作空间,用现代视角重新演绎经典,由此开始了蝶变之路。比如,把戚继光、大陈岛垦荒、芳林村等耳熟能详的故事,重新编排成新编历史剧、大型现代戏。凭着一股拼劲,20年时间里,创排出17本大戏和30多出折子戏,登上了央视春晚等高规格舞台,多次赴美国、德国等海外交流演出。

剧团重新组建起来了,该怎样更好活下去?为此,剧团逐渐摸索出一套“民办公助”的模式,蹚出了生路。“公助”兜底,就是政府通过购买服务为剧团提供稳定的演出机会和基础保障,让大家不用为“吃了上顿没下顿”发愁,静下心来谋求长远发展。与此同时,又保留民营性质的灵活机制,既能自主承接各类演出,又能与国内专业团队合作。这种独特的运营模式,相继催生出一大批优秀剧目,也让一朵“梅花”得以傲然绽放。

台州乱弹现代戏《追星者》剧照 图源:“浙里台州”微信公众号

二

不同于有编制、有补贴的“国家队”,民营剧团更像是“个体户”,演职人员大多属于新文艺群体。2023年的数据显示,全国共有民营剧团15888家,其中浙江就有1500家左右。

2003年,浙江被确定为全国文化体制改革综合试点省,在加快培育文化市场主体方面先行先试,拥抱文化发展新浪潮。这也为包括台州乱弹剧团在内的民营剧团的生长提供了阳光雨露。

但不得不承认,放眼全国,因为“先天条件不足”,民营剧团一直以来都面临着不少困境。

向内看,不少民营剧团面临着“优秀人才荒”和“原创剧本荒”。当下,一些民营剧团仍处于“家长式”管理阶段,运营能力、规范保障有所欠缺,人才队伍方面也时常陷入“引不来人、留不住人”的窘境,演出剧目的品质也是参差不齐,优质原创剧本“一本难求”。

向外看,一些或有形或无形壁垒多多少少存在,比如,无论是民俗节日的“请戏”,还是政府购买服务项目,很多都更倾向于国有剧团,较少青睐民营“草台班子”。同时,因为出身草根,规模相对小、资金积累不够,大部分民营剧团缺乏相应抗风险能力,一旦市场环境有所波动,便可能陷入生存危机。

纵然面临种种生存困境,但不少民营剧团仍然顽强生长着。它们作为市场上“活跃”的文艺细胞,贡献了全国市场80%以上的演出场次。这些剧团通过丰富多样的艺术形式和内容,满足了不同区域和细分领域受众的需求,打造出许多“爆款”。市场反响良好的舞台剧《乌龙山伯爵》、话剧《驴得水》等都出自民营剧团。

图源:视觉中国

三

从台州乱弹剧团绽放出来的这朵“梅花”,令一大批民营剧团倍感振奋。我们欣喜地看到草根剧团崭露头角时,也应清醒思考,面对百舸争流的文化市场,要让更多民营剧团站稳脚跟、闯出天地,还有很长的路要走。这其中,有三个关键词值得一说。

错位。好比梅花不与众花争春,凌寒独自开,“错位”也是为了在扬长避短中找准属于自己的坐标。特别是对地方民营剧团来说,更应植根于地方文化这一深厚“家底”,用好“人无我有”的独特优势。

这些年来,台州乱弹剧团“因地制宜”推出了《我的大陈岛》《我的芳林村》《追星者》等剧目,避免同质化竞争。这些带有地域印记的作品,正与更多受众产生紧密的情感连接。一些具备创造力的剧团,不妨借鉴台州乱弹剧团的“民办公助”模式,走差异化、特色化发展的新路子。

借力。一个剧团如果总是停留在“过一天赚一天”的舒适区,并不是长久之计。与其守着老戏台等客来,不如主动“乘风而上”。当下,观众的文化水平与审美情趣都在与日俱增,民营剧团更需多几分忧患意识,积极寻找新的空间。

像一些对市场需求较为敏感的上海民营剧团,就积极出击抓住文旅融合的东风,主动求新求变。比如,突破传统剧场模式,把戏台搭到了古宅、园林和旅游景区之中,不仅留住了戏迷的脚步,也赚足了人气和口碑。

杭州新青年歌舞团在萧山区尖山下村表演川剧变脸 图源:“新青年歌舞团”微信公众号

政策。民营剧团的生长离不开政策的“精准滴灌”。对有生存压力的剧团,可为其提供“成长基金”;对“居无定所”的团队,可打造共享排练场地;对渴望突破的青年才俊,既要畅通职称评审渠道,也要请来名家当领路人......

比如,中国戏剧家协会前不久发起“壹元金种子计划”,号召剧作家以一元版权费将作品演出权在一定时间内让渡给基层民营剧团;浙江省文化广电和旅游厅连续多年专门面向民营剧团开展培训,助力其提高原创能力和作品质量。这些有益探索,在资金、作品、人才等方面为民营剧团提供了较为全面的支持。

“给点阳光就灿烂”,这是民营剧团的本色,但他们也质朴地期盼着,能享受到更多阳光的倾洒。以本届梅花奖为起点,我们也期待未来有更多的“鲍陈热”,历经时光淬炼,从草根舞台走向艺术高台。

看台州新闻,关注浙江在线台州频道微信

凡注有 "浙江在线台州频道" 或电头为 "浙江在线台州频道" 的稿件,均为 浙江在线台州频道独家 版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为 "浙江在线台州频道" ,并保留 "浙江在线台州频道" 的电头。投稿邮箱:1056292011@qq.com