为什么是寒山?

——贺寒山文学社重新成立

一

千余年之前的某一天,有人说那或者是在中晚唐之际的某个时间,也许是在一个风雨如晦的夜晚,也可能是在一个秋高气爽的午后,也说不定是在晨曦初开的早上,在浙东寒石山这个偏远之地,一个老人走到了他生命的尽头,没有任何的征兆,也没有任何对于生的留恋和对于死的恐惧,他平静地走了,留下了一个孤寂而又自由的灵魂。

他的生,一如他的死,没有留下任何惊人的记忆,仿佛仅仅是这个世上的匆匆过客而已。匆匆地来,又默默地走,就像微风拂过水面,似乎什么都没有留下,什么都没有带走。在岁月的洪流中,这是一种极其容易被淹没的方式。可是,对于这一切,他并不在意。这究竟是源自于本性的淡然,还是在历经风雨漂泊之后的平静?对于我们来说,这样的思索或许可以满足我们内心的好奇,而对于他来说,其实并没有任何的差别,因为不管我们做何种解释,他仅仅是平静地来,平静地走,平静得甚至连名字都没有留下来,留下的只是我们对于他的种种猜测。猜测,仅仅是出于后人的想象,与他的生活本身无涉。

他到底是什么样的一个人?有人说,他是一个僧人,可是,他似乎对于僧人的生活并不十分满意;又有人说,他是一个道士,可是,他仿佛对于道士的世界漠不关心;又有人说,他是一个隐士,可是,他又不尽然过着餐风饮露的生活;又有人说,他是一个神仙,可是,他终究又舍弃这个世界而去了。我们无法分辨他到底是谁,也许他什么都不是,也许他仅仅只是他自己,随顺着自己的本性,飘转一世,了无挂碍。

其实,喧闹的仅仅只是这个尘世而已,而嘈杂的也仅仅是我们的内心罢了。当他静静地坐在寒石山下的时候,细草作褥,青天为被,红尘的种种浮华此刻尽散去,留下的只有杳杳寒山,悠悠白云和潺潺溪流。春去秋来,花开花落,而他拥有了与寒石山一样沉静的内心,一样恬淡的情怀,此刻,他与山无异,山亦与他无别。最终,他以山为名,不管是山成就了人,还是人成就了山,在他那里,山与人已然同归于一,“我向岩前照碧流,或向岩边坐盘石。心似孤云无所依,悠悠世事何须觅?”寒石山的清幽,可以涤尽世间的种种烦恼,也可以让人重新与自我相遇。当他拥抱自己的时候,他曾经是谁已经不再重要,重要的是说,此刻之后,他有了一个新的名字,叫作寒山。

然而,寒山到底是山,还是人?其实,这个问题真的不那么重要了,就像庄周梦蝶一般,有时候,是蝶或是庄周并不那么重要,是山还是人也无差别,重要的是,他们早已经融为一体。此后,山与人俱冥于世,虽然偶尔会有些孤寂,偶尔也会有人在不经意间踏处群山之间,感受到此山与此人的精神脉动,但是,所有的一切都如过眼云烟,终究进不了此山、此人。唯有十里铁甲龙,不离不弃,默默地守护着这山、这人,虽历尽风霜而无怨无悔。

二

1953年,一个叫做加里?斯奈德的美国人,出现在了一场日本赴美交流的画展上,这一年,他23岁。那个时候,他在加州大学伯克利学习中文和日文。在这场展览上,年轻的斯奈德受到了来自东方的震撼,而这个震撼影响了美国此后近二十年的历史。

这个震撼来自于寒山。寒山的画像,在斯奈德看来,是那么样的独特,“一个衣衫破烂、长发飞扬、在风里大笑的人,手握着一个卷轴,立在山中的一个高岩上”。这样的寒山与东方的禅的精神结合在一起,对于斯奈德来说,成为了永远的寄托。此后,斯奈德在陈世骧的指导下,开始翻译寒山诗,1956年,斯奈德在Evergreen Review杂志第二卷第六期上发表了他的二十四首寒山诗的译作。同年,这个痴迷的美国青年,在美国禅宗精神领袖艾伦?瓦茨的推荐下,来到了日本,并且在日本出家三年。

当然,斯奈德并不是第一个把寒山介绍给美国的人,因为,在斯奈德之前,著名汉学家阿瑟?韦利就曾于1954年翻译过二十七首寒山诗。然而,对于美国社会来说,他们对于寒山的接受,来自于斯奈德。而这一切,又当归功于斯奈德的朋友凯鲁亚克。

凯鲁亚克,斯奈德,金斯伯格,这些人在近代美国的历史上是与反主流文化和垮掉的一代联系在一起的。而寒山,一个已经逐渐消失在中国传统中的默默的无名者,或者是因为命中注定,或者是因为阴差阳错,偏偏又在这个他自然是十分陌生的空间之中复活了,不知道对于他来说,是幸还是不幸?然而不管是幸,抑或者是不幸,寒山终究走出了那个曾经熟悉的、沉默的十里铁甲龙,出现在了一个完全陌生的场景,扮演着一个他无法想象的角色。

1958年,凯鲁亚克发表了他具有影响力的作品——《达摩流浪者》,又叫做《法丐》。这个作品是以斯奈德作为原型的,斯奈德所翻译的24首寒山诗在这个小说中显得非常的重要,而在凯鲁亚克的笔下,斯奈德成了寒山的化身,二人合而为一,“这一个不可捉摸的人,在高山上,在云雾间,能摆脱一切世俗的文明的纠缠,自在、自足而冷漠,而他表面上却装疯做傻,状如乞丐。”当垮掉的一代的代表人物,在这个作品的扉页上写下“献给寒山”的时候,寒山与斯奈德一起,被塑造成为了垮掉一代的偶像,进而影响了三代美国青年。

沉寂的寒石山,肯定不能理解发生在太平洋那一头的故事,消逝的寒山肯定也无法理解在其身后千余年所发生的一切。这种方式,多少有些戏谑,多少有些离奇。但是,事情就是这样发展着,超越了我们的理性所能掌握。或者,我们的理性本来就是相当脆弱的,尤其是当它面对生活事实的时候。

垮掉的一代究竟是因为那个衣衫破烂、长发飞扬、在风里大笑的造型而接受了寒山?还是因为喜欢那种消逝在山林中的自然品性而走近寒山?或者,其实这一切都不重要,不管是不是误解,不管是不是表面,寒山在一种非常莫名的氛围中,成为了一个特殊的范例。这是巧合,还是冥冥之中自有天意?然而,不管怎样,寒山从此不再沉寂。

三

多年以后,寒山诗全集的翻译者,我的朋友比尔?波特,曾经多次跟我说,他们喜欢寒山诗,是因为诗中所透入出来的禅境和那种与自然为一的感觉,从1989年开始至今,他已经到过寒石山数十次,他说,在寒石山,他可以感受到寒山的内心,他希望能在那里搭一座茅蓬,陪寒山终老,因为,他觉得自己上辈子是一个唐朝的和尚。而在美国,更是有很多诗人,视寒山为兄弟。时至今日,当斯奈德回忆起当年与寒山的缘分的时候,他也有着类似的想法。但是,事实究竟是怎样呢?可能并不重要了。

是的,寒山曾经写诗,但是,寒山写的仅仅是他自己,而不一定就是禅诗,不一定就是世情诗。其实,怎么定位这些诗,对于寒山来说,没有什么太重要的意义,因为,他只是就那样写着,只是因为他想写了。

“有人笑我诗,我诗合典雅。不烦郑氏笺,岂用毛公解?不恨会人稀,只为知音寡。若遣趁宫商,余病莫能罢。忽遇明眼人,即自流天下。”随性的寒山,除了表达他自己内心的感受,别无他意。因为,在寒石山,他只是他自己,他所要做的仅仅是自己。当一个人完全面向自己的时候,我们完全有理由相信他的那种发自于内心的真诚。

我不知道,斯奈德他们是不是寒山的知音,但是,若就“忽遇明眼人,即自流天下”的角度来说,他们无疑是“明眼人”。虽然,斯奈德们在对寒山诗做解释的时候是有他们自己的选择的,是出于他们自身的需要的,但是,谁又能否认这又何尝不是对于寒山的一种认可呢?

然而,不管怎样,经由大洋彼岸的这个重新发现,寒山又重新回到了他的故里,这样的过程多少有点跋山涉水的味道。但是,毕竟还是回归了,越来越多的人开始将目光投注到了这沉寂了千年的寒石山和寒山。这里,可能已经不复再有往日的那种清幽的感觉了。

2008年5月,当我和钟玲女士、李钟美女士一起来到了寒石山的时候,当然,对于我来说,已经数不清是多少次来了,但是,她们都是第一次。李钟美是韩国学者,在北京大学读博士的时候,从事的就是寒山诗版本的研究,是一位颇有建树的青年学者。而钟玲,则是一位非常杰出的女性学者,她的身上有很多的光环,香港浸会大学副校长,著名女作家、剧作家,香港邵氏集团著名武侠导演胡金铨的前妻等等。而对于我来说,更为重要的是,正是她将寒山从美国带回了中国。上个世纪六十年代末到七十年代初,钟玲就读于美国维斯康辛大学比较文学系,攻读她的博士学位。而这个期间,正好赶上了寒山在美国文化中受到热捧的时代,可以说,来自寒山故国的钟玲,是这一场运动的见证者。1970年,钟玲在台湾《中央日报》的副刊发表《寒山在东方和西方文学界的地位》一文,虽然,在此前的1966年就有胡菊人在香港《明报月刊》上发表过《诗僧寒山的复活》,然而就影响力来说,远远不如钟玲的文章,由此,在台湾,然后在香港和内地,寒山逐渐走入了公众的视野。

“寒山在中国复活了”,这是当时钟玲和我说的最多的话,也是一定意义上她所给予我的最大的鼓励,这种鼓励,多少让我感觉到惶恐。而钟玲对于寒石山既有初识的欣喜,又有深深的忧伤。因为,眼前的寒石山,可能已经非寒山诗中的寒石山了,尤其是明岩,或者说寒山笔下的东岩,这一切也许是不可避免的。而钟玲则从心里真切地希望,“希望有一天明岩可以恢复原来山崖、幽谷、古树的美景,让我们的中华子孙、海外慕名而来的日本人、韩国人、欧美人士,可以静静体会寒山笔下的奇石幽谷:余家本住在天台,云路烟深绝客来。千仞岩峦深可遁,万重溪涧石楼台。”但是,将来究竟会怎样?可能真的很难说,但是,我们和寒山一道,都曾经来过,也许这样就足够了。

四

我也一直在思考,为什么寒山会走进我的生命?也许是因为我和寒山之间有着不解之缘吧。我出生在寒石山边上的一个小山村,在传统的意义上,这是一个非常偏远的地方,群山环绕,小的时候,我就是看着山长大的,也许因为这个,我和山结下了深深的情感吧。

因为是小山村,所以,基本上也没有什么突出的历史和文化。从我们家,到寒石山,需要跨过一条岭,叫做孟湖岭,也许这是离我的小山村最近的,有那么一些文化印记的地方了。孟湖岭是因孟浩然而得名的,相传孟浩然曾跋山涉水,经行千里到过寒石山,以一睹其雄姿。在游访寒石山之后,孟浩然留下了一首七律《访寒山隐寺过霞山湖上》,

一湖清水漾晴霞,凋柳残杨影半斜。

雁啄野菰窥浅浦,鸦归暮霭过平沙。

千寻倒石波涵碧,几树飞丹岩落花。

岭外寒山明月上,肯留气梦饭胡麻。

这是孟浩然的一首佚诗,在天台当地发现的,就其所描写的景物而言,可以确定无疑,他确实来到过这里,而且比寒山还早。按照今天来看,霞山是天台街头镇的一个山村,其实这个村就跟我们的村相毗邻。我想孟浩然说的所谓的霞山就是在我们村和今天的霞山村边上的那一个山系,宛如母亲的怀抱,把我们两个村子围绕在其中。我小的时候,山的脚下,在靠近今天孟湖岭的地方,还是有小小的湖的,可能这就叫做孟湖吧。当然,在孟浩然的时代,这个湖估计要大一些。也许那是一个黄昏,孟浩然走过这一带,阳光洒在湖面,晚霞和湖光相映成趣,由此,可能就有了霞山和霞山湖这样的称呼吧。大概,这是孟浩然留下的名字。据说,孟浩然曾被这里深深的吸引了,也曾在我们村头的庙里停留。不管这是不是真的,至少,在我们的记忆中,他来过了,而且,还在这里留下了深深的印记,霞山、孟湖、孟湖岭……一连串的名字,都在诉说着一个优美的故事。我们的村子,一直叫做岭根,至少从我的记忆开始,就是如此。这可能是简单地不能再简单,鄙俗地不能再鄙俗的一个名字了。可是,如果当你知道这个岭就是孟湖岭的时候,会不会有一些特别的感触呢?翻过孟湖岭,一座大山横亘于眼前,寒石山千尺石屏层次卓立,在当地称之为“十里铁甲龙”。

十里铁甲龙,清幽寒石山。这是我儿时生活的记忆,从我懂事的时候开始,我每天就在重复着同样的动作,背着书包,爬过孟湖岭,步行三公里余地,来到寒石山脚下,因为我的学校就在这里。从小学到中学,寒石山陪伴了我近十年,只是我的无知,一如它的幽寂,我们之间没有任何的交流,也没有更多的交集,生活在彼此独立的时空中穿梭着。

当然,我也曾听人说起过寒山,听人说寒山就生活在寒石山,然后变成了神仙。所以,无聊的时候,我也会看看山,看看能不能看到神仙。其实,那也只是一种想象中的存在罢了。对于我,那只是一座非常雄壮的山,它阻隔了我望向远方的视线,却又不能让我看见神仙,这样想来,多少有些惆怅。

寒山第一次走进我的生命,那是在多年以后的一个午后,当我坐在大学的图书馆里,百无聊赖地翻着一本寒山诗集的时候,这一切似乎都是天意。寒山诗的那种清新的语言,似乎让我回到了童年时代的那个记忆,记忆中幽深的寒石山,以及它所函括的一切。那种熟悉的感觉只能说是似曾相识,命中注定。

庄子曾经说,相视而笑,莫逆于心。我想,在那个瞬间,我读寒山诗的感觉就是如此。于是,寒山,也就由此成为了我生命中最为深层的意义,因为我知道,那是和我幼时的记忆,也许还有我前生的记忆,联系在一起的。

任何一种选择,大概不是深思熟虑的结果,至少我一直这么认为。对于寒山,也是如此,因为在那一刻感受到了心灵的接近,感受到了发自于内心的熟悉,于是,寒山便走进了我的生命,我不知道可以走多远,但是,这种感觉很重要。

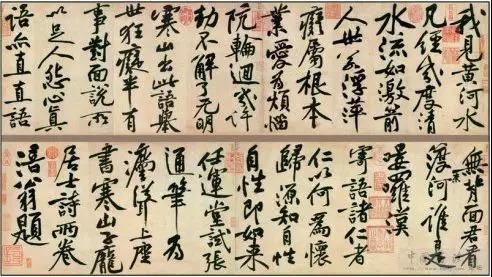

何善蒙著作《荒野寒山》

五

寒山文学社,是我们这一带的老前辈陈兵香先生创立的。意旨当然很简单,就是用这样的形式来传承和弘扬寒山文化。这应该是在三四十年前的事情了,那个时候,可能我都还不懂事。今天我们整个社会都在弘扬优秀传统文化,尤其是最近几年以来,各方都非常的重视。可是,谁能想象在三四十年前,做这样的事情,是多么地艰难。

陈兵香家住在孟湖岭脚,就是我们家翻过岭,在进入寒石山之前,必经的一个小山村,可能比我们村还要小一些,印象中,没有几户人家。我小的时候上小学,在张家桐村(就在十里铁甲龙的脚下),据说现在小学已经不复存在,地方改成了吴冠中写生地,似乎名声也很大了。那个时候,每天上学都要从这条路经过好几回。当然,也肯定有很多次和陈兵香先生擦肩而过。当然,那个时候的我,肯定也不会想到寒山文化,更不可能知道陈兵香先生在做什么。

祥明乡文化站的负责人,这是陈兵香的职务和工作。现在想起来,可能就是因为这样的机缘,让陈先生有机会非常亲近地去了解我们当地的文化,尤其是寒山。也正是因为这样,他才开始了对于寒山文化的弘扬和挖掘。那个时代的农村人,其实就文化的素养来说,是有限的。但是,他们对家乡的文化,对于文化的工作,有着极其强大的热情和责任感。这可能就是他们能够在非常有限的条件下,能够坚持下来的理由吧,这是那个时代人们值得我们今天敬重的地方,很多时候也是今天的人们所缺乏的地方。有时候我在想,其实寒山的精神,不也就是这样吗?大概有些共通之处吧。

后来,我慢慢地听说了更多关于陈先生为寒山文化所做的努力,尤其是在我也涉足了寒山文化之后,天台的很多老先生,都会和我提起陈兵香。虽然我们家很近,但是,其实我们没有正式的见过面,但是,他为着寒山文化所做出的努力无论如何是我们无法磨灭的。没有陈兵香先生,寒山文化在今天当然不会不能弘扬,只是可能会有很多的缺憾。而在那个年代,陈先生艰苦地维系着寒山文化的脉络,自己创办寒山文学社,以这样的行为,延续着寒山的精神,无论如何,都是值得我们后辈尊重和肯定的。

陈兵香先生的寒山文学社,对于寒山文化的挖掘、保护和传承来了,起到了非常关键的作用。我很清楚的记得,当时我在撰写《隐逸诗人——寒山传》的时候,还常常翻阅当年陈先生所编的油印的寒山刊物,屡屡受到启发。很难想象,如果没有这样的一种延续方式,可能今天我们去研究寒山的时候,面临的是一种更加碎片化的现实。

很多研究寒山的人(我是说真正意义上),比如说钱学烈先生,都曾受到过陈兵香先生的帮助,因为只要到寒石山来感受寒山隐居之地的人,必然会绕不开陈先生,尤其是当你想要了解寒山在当地的活动、传说等等的时候。从这个角度来说,陈先生对于寒山的热爱是发自肺腑的。他对于寒山研究的贡献,也是不可或缺的。

当然,由于种种原因,寒山文学社也夭折了,对于陈先生来说,这或许是一种无奈。但是,他所做过的事情,已经足够让我们心存感激了。现在街头镇要重新恢复寒山文学社,我觉得这是一个非常好的事情。前几年,我们寒山文化研究会成立的时候,当时也曾经提到过这个事情。当然,由于我自己的疏懒,这个事情一直没有能够提到议事日程,也是非常愧疚的一件事情。

不管怎样,现在寒山文学社终于重新成立了,这就是非常值得庆祝的事情。这不仅是对于乡土传统文化的弘扬和传承,更是对寒山精神的一种肯定。可能,我们这个时代,也是非常需要寒山的这种精神的。我也希望,寒山的那种精神,能够在忙乱的生活之余,带给我们每个人一种清新的感觉。人很多时候是需要精神的支撑的,而寒山的精神则是非常重要的一种。

何善蒙

2018年4月11日

何善蒙,1977年12月出生,浙江天台街头镇人,现为浙江大学人文学院教授、博士生导师,兼任浙江大学哲学系副主任,浙江大学中国思想文化研究所副所长,浙江大学佛教文化研究中心副主任,浙江省哲学学会副秘书长,寒山文化研究会会长等,主要从事中国古代哲学、古代思想文化的相关教学和研究工作,著有《魏晋情论》、《隐逸诗人——寒山传》、《三一教研究》、《民国杭州民间信仰》等。

看台州新闻,关注浙江在线台州频道微信

凡注有"浙江在线台州频道"或电头为"浙江在线台州频道"的稿件,均为浙江在线台州频道独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线台州频道",并保留"浙江在线台州频道"的电头。投稿邮箱:1056292011@qq.com

官方

官方